当サイトにはプロモーションが含まれています

DIYを始めたいけど何から始めればいいかわからない。とお悩みの方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。

今回はDIYの始め方を徹底解説したいと思います!

この記事を見ればDIYの始め方で悩むこともなくなります!

DIYって何すればいいの?どんな工具が必要なの?

任せて!この記事で詳しく解説していくよ!

それでは見ていきましょう!

DIY初心者の方

DIYに興味がある方

DIYを始めたいけど何をすればいいかわからない方

DIYとは「Do It Yourself」を略したものです。日本語で「(自分で)やってみよう」という意味になります。

なので既製品を買うとか修理を誰かに頼むのではなく、DIYとは家具に関わらず、アクセサリー類の作成や住宅の修繕などの全体的なことをいいます。

DIYを始めようと考えた時に、まず思い浮かぶことは「日曜大工」なのではないでしょうか?

「日曜大工」と聞くと「難しそう」「大変そう」なんて思うかもしれません。

この記事では主に木工をメインに解説しますが「日曜大工」という言葉は使いません。

なぜならDIYは「木材で遊んでみよう」くらいで始めてみるのがいいと思うからです。

DIYはまずどんなものを作りたいか、イメージすることから始めます。

「こんな棚が欲しいな」「こんなものがあれば便利だな」などなんでも大丈夫です。自分で作るので既製品にはない自由なサイズ、色、デザインにする事ができます。

初めはものづくりまで行かなくても、組み合わせるだけで作れるものでもいいでしょう。

例えば「ここにコンセントが欲しい」と思ってもこれは電気工事士の資格がないと法律上できません。しかし延長コードなら誰でも使えるはずです。延長コードを伸ばし、コードを隠して延長コードを固定すればコンセントができます!

このように1つでも自分でやってみることが初めの一歩になると思います。

DIYで実際に工具を使用してなにか作ってみたいと考えた方は、これから具体的に解説していきますのでぜひ参考にしてみてください!

実際に工具を使ってもの作りするまでの流れを解説していきます。

今回は木工をする前提で流れを解説していますが、ものづくりは基本的に同じ様な流れで進められます。

ものづくりの流れが理解できることで、DIYの始め方もより鮮明になっていきます。

それではいきましょう。

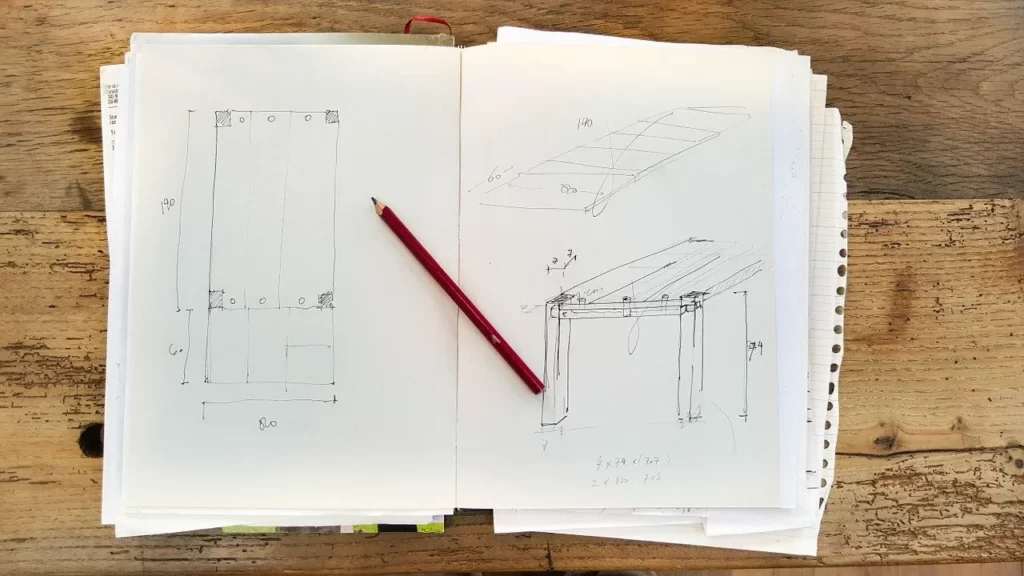

形状、サイズを決め設計図を書く

まずは設計図を書きます。設計図がないと実際に作るイメージが湧かないので、ものづくりの中で最も重要な工程です。

形が思い浮かばなければ、ネットで形だけでも調べるとイメージしやすいです。

形が決まったら家のどこに置くか、中に飾るもの、入れるものなどのサイズなどを測り設計図に書き込みます。

この時木材のサイズも一緒に考えておきます。木材は決められたサイズで販売しています。長さはカットして貰えるサービスがありますが、幅はカットしてもらえない事が多いです。

DIYに慣れてくれば丸ノコを使って幅を自分でカット出来ますが、初めは難しいのでサイズを調べながら設計しましょう。

ちなみに2×4(ツーバイフォー)材のサイズは38×89(mm)、1×(ワンバイ)は19mmの厚みです。

接合方法も考えておくとスムーズに作業できるよ!

例えばビスで留めるとか、加工して組み木で接合するとかだよ

材料を調達、加工していく

設計図が完成したら材料を調達しに行きましょう。

購入するときは木材などの資材、加工する工具、塗装する塗料、塗装用具、養生材など、買う物リストを作ると迷わずに購入できます。

資材館があるホームセンターなら大体の材料は揃うと思います。

ホームセンターによっては木材カットのサービスを行っている店舗もあります。真っ直ぐに切る自信がない方やノコギリを持っていない方も安心して材料をカットしてもらえます。

ヤスリ掛け、塗装をして仕上げる

材料が揃えられたら、ヤスリ掛けをして塗装していきます。ちなみに組み上げてから塗装しても大丈夫です。

ただし組み上げてからだと、角が出来たりして塗りづらくなることがあります。作るものによって流れを変更できるのもDIYの楽しみです!

木材は表面がざらざらしています。木材以外でも塗料はヤスリ掛けした面に塗装するのが良いため、念入りにヤスリ掛けをしましょう。

なおDIYで使用する塗料は水性の塗料を使用する事をおすすめします。

塗料には水性と油性があります。塗料とは大きく分けると顔料(色を作るもの)、溶液(顔料などを塗布しやすく溶かす液)、樹脂(塗料が固まり塗膜を形成する物)、添加物に分けられます。

水性とは溶液が水であり、油性とは溶剤がシンナーで溶かしてある塗料のことをいいます。

水性の塗料は水に溶けるので、ハケ等を洗うときは水道水で洗います。匂いが少なく初心者におすすめです。弱点は水がかかるところに置くと色がハゲたり、色移りする可能性があります。

油性はシンナーで溶けるので、水で洗っても洗い流す事は出来ません。ウッドデッキなど外部の塗装は油性が良いでしょう。弱点はシンナー臭があり、ハケを洗うときもシンナーでしか洗えません。

しかし塗料も進化しており一概に水性が外部に使用できないということはないので、塗料をよくみて購入しましょう。

組み上げる

材料が揃ったら組み上げていきましょう!

ビスで留める場合は材料の厚さの2倍以上3倍未満、釘を使うなら3倍くらいの長さのものを使用するようにしましょう。

またビスや釘は下穴を開けると木が割れずに綺麗に仕上がります。

組み上げたら完成!お疲れ様!

DIYは作るものによって使用する工具が異なります。

なのでDIY始めたい方は作りたいものにあわせて、工具を揃えていくのがいいと思います。

ただし工具はたくさんあるので迷ってしまうこともあると思います。

ここからはDIYでよく使う工具を紹介します。何を買えばいいか迷った方は参考にしてみてください!

のこぎり(電動丸ノコ)

材料を切るときに使います。のこぎりは一本はもっておきたいですね!

初心者の方は両刃ノコギリよりも片刃のゼットソーがおすすめです。DIYでは横引きのこぎりを主に使用します。

ゼットソーなら刃が付け替えられるため、どんな用途にも使用することができます。

ゼットソーはホームセンターに売っています。刃は木材を切るなら265か7寸目、8寸目がおすすめです。

他にも塩ビパイプなどを切るなら、デコラソーもおすすめです!デコラソーは価格も抑えめですし僕も愛用しています。

DIYに慣れてきたら丸ノコの購入も検討してみるといいでしょう。

かなづち

言わずもがなですが、かなづちは釘を打つ工具です。

他にも棚などを作る場合、隙間が空いていたときに当て木をして叩いたりすることも出来ます。

かなづちは片面が平たいもの、もう片側が少し丸くなっているものがおすすめです。

少し丸くなっているのは「木ごろし」と言い、釘を最後まで木材に打つ時、木材を痛めないように丸くなっています。正確には「玄翁」と言います。

購入するなら重さが225〜300gくらいのものが使いやすいので参考にしてください。

さしがね

木工を行うなら必ずもっておきたい工具です。L字型の定規のような見た目をしています。

さしがねは材料に対し、直角に線を引くことができる工具です。

木工では直角が重要になってくるので、直角に線を引くさしがねは必須アイテムです。

さしがねは色々な使い方の出来る工具です。「さしがねの使い方」で詳しく解説してあるので参考にしてみてください。

メジャー

メジャーは一度は触ったことがあるかと思います。DIYをするならもっておきたい工具です。

主に長物を測るときに使用します。

メジャーは種類がたくさんあります。安いものから5000円を超えるものまでありピンキリです。

できればメジャーの幅が広い物を購入しましょう。幅が広い方が伸ばしたときに、折れずに正確に測ることができますし、文字が大きいので見やすいです。

長さも色々あるけど5.5mくらいあれば大体足りるよ!

サンドペーパー

木の表面を整えるときによく使う道具です。選ぶ時に意外と見落としがちな道具です。

サンドペーパーは粗目と呼ばれる番手で、細かく分けられています。何を購入するか迷った時は、#180か#240くらいのものがいいでしょう。

サンドペーパーホルダーをセットで購入すると作業しやすくなるのでおすすめです。

クランプ

クランプとは材料を作業台などに固定する工具です。DIY初心者の方にはあまり馴染みのない工具かもしれません。

実はクランプも、持っておきたい工具です。材料を切るときや加工する時にはまず固定は大前提です。動くと怪我の原因に繋がります。

クランプを持ってない方はぜひ購入をおすすめします。と言ってもホームセンターに行くとクランプだけでも色々な種類があります。

例えば「Gクランプ」英字のGのような形をしているクランプ。他には「バネクランプ」洗濯バサミのような形をしているクランプなど様々です。

どれを買えばいいか迷った時は「F型クランプ」をおすすめします。F型クランプとはあごが可動式になっており、ネジハンドルを回すことで固定するクランプです。あごが動くので小さなものから大きなものまで固定できる事ができ非常に便利です。

ただしF型クランプが少し値段が高いと思う方はGクランプの大きめのものがおすすめです。

固定できる幅は減りますが十分に使用出来ます。

写真はGクランプだよ!

プラスチック製だと軽くて使いやすい!

インパクトドライバー

ネジを締める工具です。木工だけではなく、金属やコンクリートにネジを締めることもできます。

持っているとDIYの幅がかなり広がるのでおすすめの工具です。

ただし電動工具のため気軽に購入とまでは行かないと思いますので、よく検討して購入しましょう。

インパクトドライバーについてまとめた記事に詳しく使い方など書いてありますので参考にしてみてください。

現在の木工の接合はネジ(ビス)が主流になっているよ!

ホームセンター等で木材を選ぶ時には色々な木材があります。

ここではどんな木材があるのか、どんな特徴なのかを解説したいと思います。

初心者にも使いやすい木材を紹介していますので参考にしてください!

スギ

日本で最も普及している材料です。軽めで木質が柔らかく、木目は直通、木肌はやや粗い特徴があります。

特有の香りがあり、構造材や造作材など用途は幅広く、値段も比較的安価なものが多いです。ただし年輪が歪に入っているものは珍しく、高値がつくこともある材料です。

ただし柔らかいため傷がつきやすい特徴もあります。

ヒノキ

ヒノキもスギと同様に、日本を代表する木材です。軽めで柔らかく弾力性があり加工性に優れています。木目は直通、木肌は細やかな特徴があります。

特有の香りを持ち、構造材、造作材など用途は幅広いです。また耐水性にも優れており、ヒノキはお風呂にも使用されることがあります。

値段は安価なものから高価なものまでありピンキリです。柔らかいので傷がつきやすく、また油分が多いためヤニが出やすいデメリットもあります。

狂いが少なく加工性が良いため、家具や造作を行うときにおすすめです。

パイン集成材

パインとはマツ科の樹木のことであり、集成材とは節などを取り除いた木材を接着剤で張り合わせたものです。

比較的軽めで木質は柔らかいです。小さな木材を貼り合わせているため木目はつながっていません。

用途は主に家具などの造作材、まれに構造材にも使用されます。比較的安価なものが多く、無垢材では取れない大きな板が作れるのが特徴です。

柔らかいため傷がつきやすいです。テーブルや棚など大きめの家具を作りたい時におすすめです。

SFP材

主に2×4工法で使われる材料です。軽く柔らかく、木肌が白い特徴があります。

用途は主に2×4工法で使用されますが、最近では取り扱いしやすく、価格が安価で入手しやすいことからDIYで非常に重宝する木材になっています。

柔らかいため傷がつきやすい、繊維の密度が低いため耐久性がない、虫に弱いなどのデメリットもあります。

DIYで木質にこだわらず、安価に済ませたい場合はおすすめです。

DIYをする時に気を付けるポイントがあるのでいくつか紹介します。

木材の反り、ねじれ、割れに注意

まず木材を購入する時には反り、ねじれ、割れに注意して購入しましょう。

ただし全てが完璧に揃う木材はあまりないので、反りやねじれが作るものに影響がないか、割れている部分を取り除いても作れるか等を考えて購入しましょう。

ビス、釘が突き抜けてしまう

作り上げるのにビスや釘を使用するときは、木材を突き抜けないものを使用しましょう。

突き抜けてしまうと完成した時にカッコ悪い作品になってしまうので、購入や使用の際は注意しましょう。

用途に合っていない塗料を使用してしまう

例えば木目を生かして作品を作る時に、木目を塗りつぶしてしまうような塗料を使用すると、のっぺりとっした印象になってしまいます。

他にも鉄部には木材用の塗料は塗装できません。このように塗料にはそれぞれ使用用途が分かれているので注意が必要です。

DIYしたいけど何を作ればいいんだろう?と思っている方に少しだけアイデアを提案します。

できる事はもっとあるので参考程度にしてみてください。

棚を作る

自分だけの棚を作れば既製品では大きすぎたり、小さすぎて飾れないものも自由に飾ることができます。

自分だけの食器棚や本棚を作れば、インテリアに映えること間違いなしです!

道具箱を作る

DIYを始めると色々な道具を持つようになります。そうすると道具を入れる道具箱が必要になります

既製品でも十分ですが、道具箱も手作りすると愛着が湧きDIYが楽しくなりますよ!

室内の壁を塗装する

もし持ち家なら壁を好きな色に塗装するのもいいですね!

一面だけ塗装してアクセントにしてもおしゃれになりますね。

今は漆喰を塗ることも簡単にできます。私も繊維壁だった壁に漆喰を塗った事があります。

賃貸の方は塗装を許可されていない事が多いので気をつけてください。

今回は「DIYの始め方」について解説しました。流れから道具、木材まで解説しました。

DIYの可能性は無限大、発想力でどんなものもでも作れます!

工具は作りたいものによって必要なものが違います。作りたいものに合う工具を選びましょう。

木材はここでは紹介しきれない程、色々な種類があります。少しでも参考になれば嬉しいです。

余談ですが家の柱や梁に使われている木材は、何を使用しているか知っていますか?自分の家に使用されてる木材と同じ木材で棚を作っても楽しそうですよね!

きっとここまで読んでいただけた方は、少しではありますが専門的な知識とDIYの知識が身についたと思います。

面白かった、タメになった、DIYを始めたくなったと思って頂ければ嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房