当サイトにはプロモーションが含まれています

のこぎりってギザギザしていて使うのが怖い。手を切りそうで使うのを躊躇してしまう。なんて思う方も少なくないはず。

今回はそんな方に向けてのこぎりは怖くない!安全に使える!と思ってもらえるように、のこぎりの使い方を解説して行こうと思います。

大工さんだから知ってる豆知識もあるのでぜひご覧ください!

のこぎりの使い方を知りたい方

DIY初心者の方

学校でのこぎりの実習がある方

のこぎりで木材を切るまでの基本の流れを順番に解説していきます。

流れが分かったらコツを解説します。のこぎりを使用する上で押さえておいた方が良いコツなのでぜひ取り入れてみてください。

使い方の基本

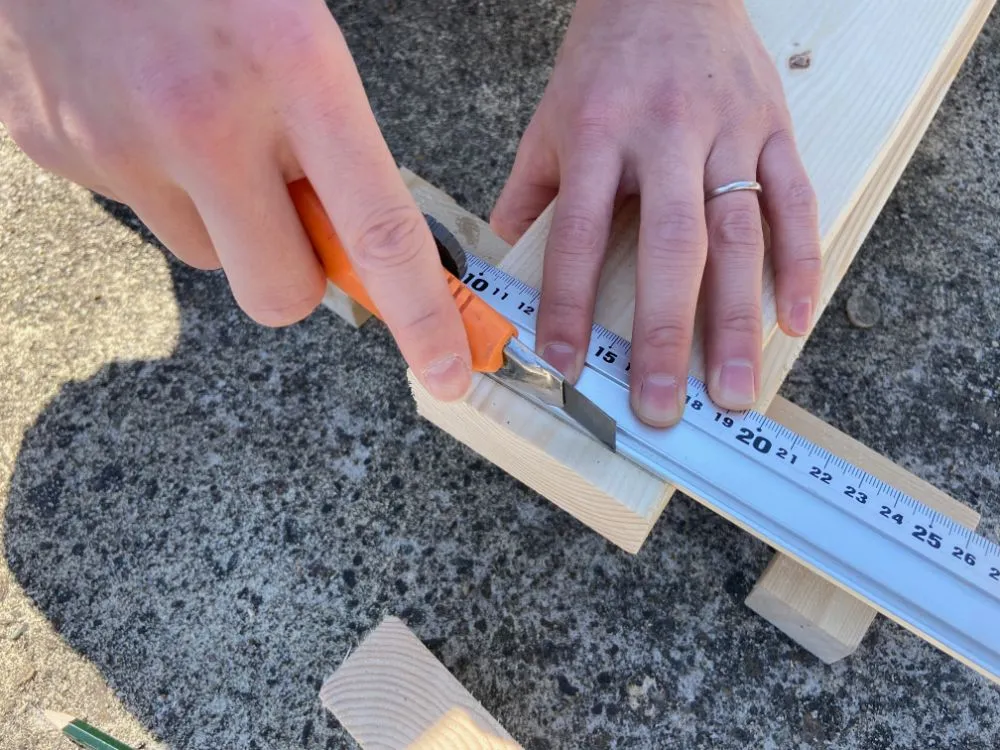

まずは切りたい場所に真っ直ぐ線を引きます。この線のことを「墨(スミ)」と大工さんはいいます。

学校やDIYの時は鉛筆やボールペンで線を引くかと思いますが、大工さんは墨汁で線を引くのでそう呼びます。

真っ直ぐに線を引くコツは「さしがねの使い方」で解説しているので参考にしてください。

【超便利】さしがねがもっと使えるようになる9つの使い方

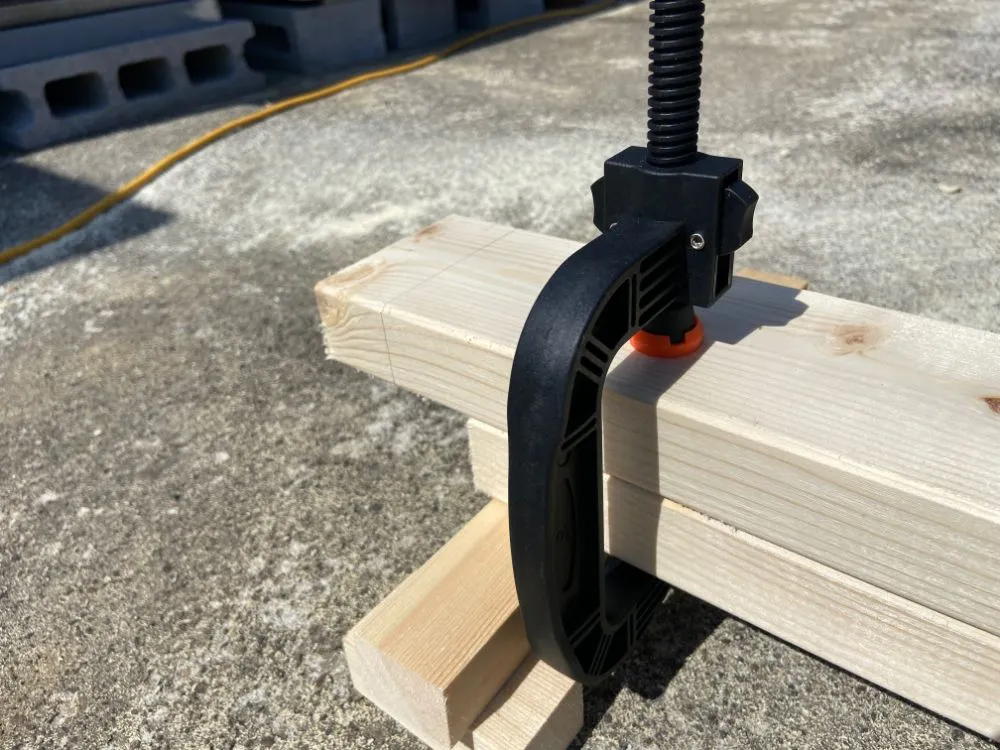

【超便利】さしがねがもっと使えるようになる9つの使い方 足で動かないよう押さえたり、クランプでしっかり固定したりすることが大切です。

木材が動くと真っ直ぐ切れずに曲がったり、怪我をしたりすることもあるのでしっかり動かないように固定しましょう。

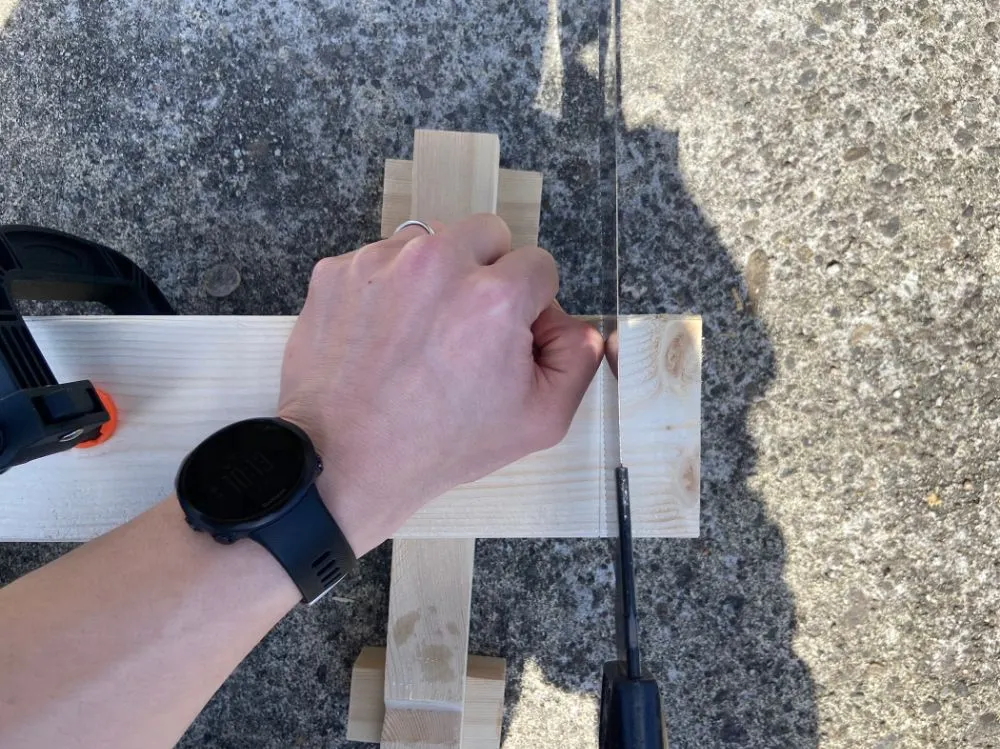

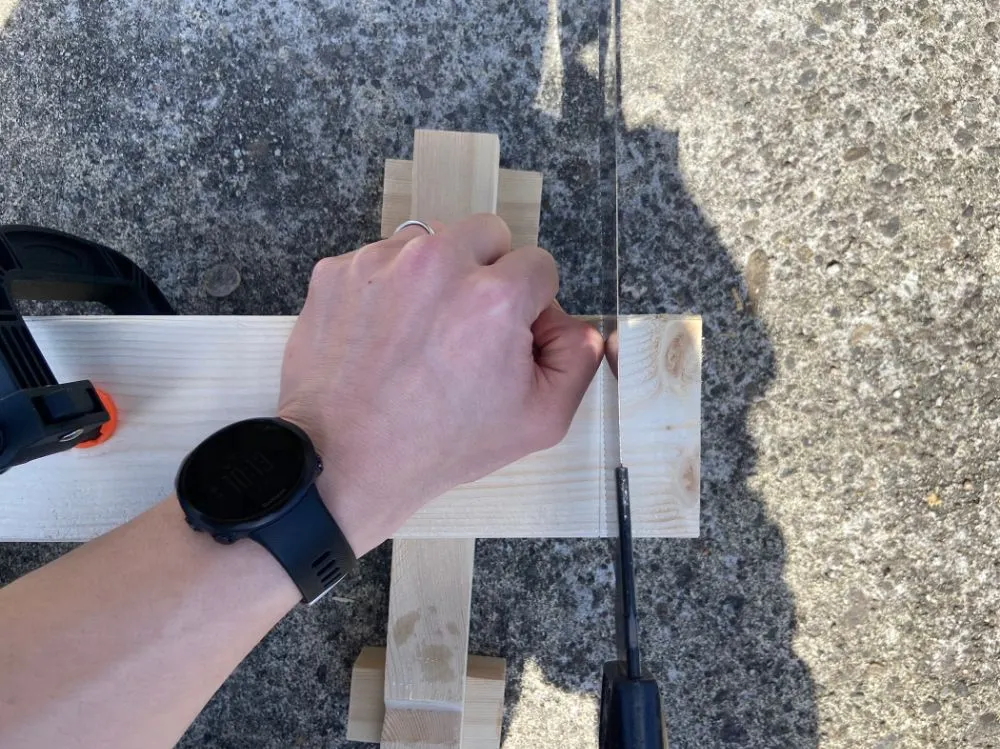

固定ができたら線にのこぎりを当てていきます。ただしのこぎりを当てるだけだと、のこぎりがブレてしまうので指をガイドにします。人によりますが「指の腹を当てる」「爪を立てて当てる」等やり方は様々ありますが、僕のおすすめは「親指の第一関節で支える」です。

指の腹や爪だとズレたときに誤って切ってしまうことがあります。(実際僕も何度か経験があります。)プロの方やもう慣れてしまった方は大丈夫かと思いますが、初心者の方はぜひ親指の第一関節でのこぎりを支えてみてください。

ノコ道とはのこぎりの始めの切り込みのことをいいます。のこぎりが支えられたら軽く引き、「ノコ道」を作ります。

のこぎりは引く方向に刃がついているので、のこぎりは必ず引いて切り始めます。

ノコ道ができたら切り進めましょう。ある程度切れたら支えの指は外して大丈夫です。

のこぎりは引くときに力を入れて、押すときは力を抜くのがポイントだよ!

切り進める上でのポイントはのこぎりに無理に力を加えないことです。無理に力を加えると折れたり、曲がったりする場合があります。

もしのこぎりが動かなくなった場合は、一度戻り無理なく引ける場所から再スタートしましょう。

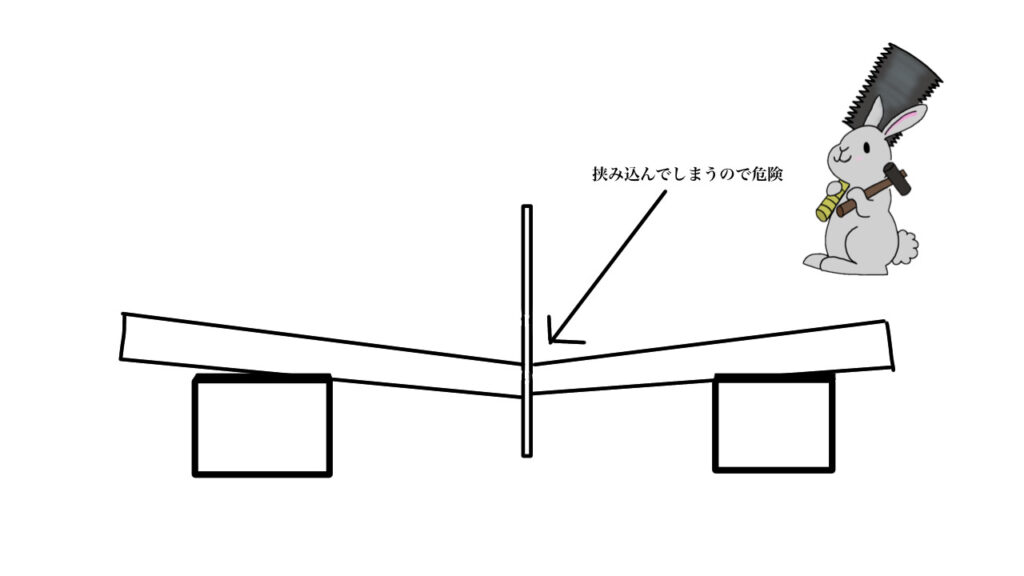

のこぎりが動かなくなる理由として、木は伸縮するので切っている最中にのこぎりを挟み込んでしまうため起こる現象です。

のこぎりのコツ

のこぎりに無理に力を加えないのも一つのコツですが、のこぎりを使う上で抑えておきたいコツが他にもあるので紹介します。

のこぎりで切るときに曲がってしまう原因は視線にあります。大工さんでも横から見て切ると曲がってしまいます。

なので必ず視線は線とのこぎりの真上に持っていきます。

のこぎりを使用して木材を切るときは視線はとても重要です。

初心者の方だと曲がるのが怖くて、手元だけで木材を切ってしまう事があるのではないでしょうか。

意外と知られていないコツですが、切り始めは小さく引きノコ道を作ります。

ただしある程度切れたらのこぎり全体を使って木材を切ります。

のこぎり全体を使うことでストロークが少なくなるので、曲がるのを防止して正確に切る事ができるので参考にみてしてください。

のこぎり全体を使う為にのこぎりの後ろには立たないようにしようね!

のこぎりは姿勢も大切なんだ!

多くの人が通る失敗の一つです。

木材の端と端に台をおいてしまうと最後まで切る事ができません。

中央付近を切る場合、端と端に台を置いてしまうことが多いです。しかしのこぎりで切るにつれ、徐々に木材がのこぎりを挟み込んでしまい重たくなってしまいます。

学生時代に木工の授業で木材からノコギリが抜けなくなってしまった人を何人も見てきました。なので注意しましょう。

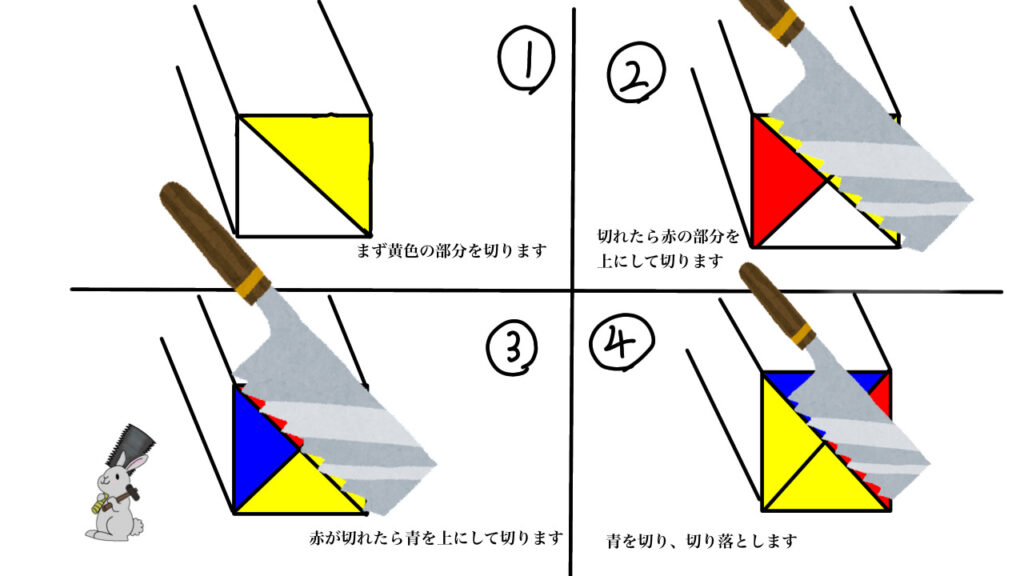

一気に切るとは1方向から一気に切り進める事です。例えば木材を上から見てその面だけから切る事です。

僕の経験ですが厚みが5センチ以上の木材は一気に切ることはおすすめしません。

木材を回しながら切るんだよ。

綺麗に切れたら一人前!

切り落とすときに木材が落ちるのを防止するために誰かに手伝ってもらいましょう。

少し切り落とすなら問題ありませんが、切り落とす木材が大きくなればなるほど手伝いは必要です。

補助の際は軽く引っ張りながら持っててもらうと綺麗に切り落とせます。

ここから少し難易度が上がります。

のこぎりで出来る作業の幅が広がると思いますので、ぜひ参考にしてください。

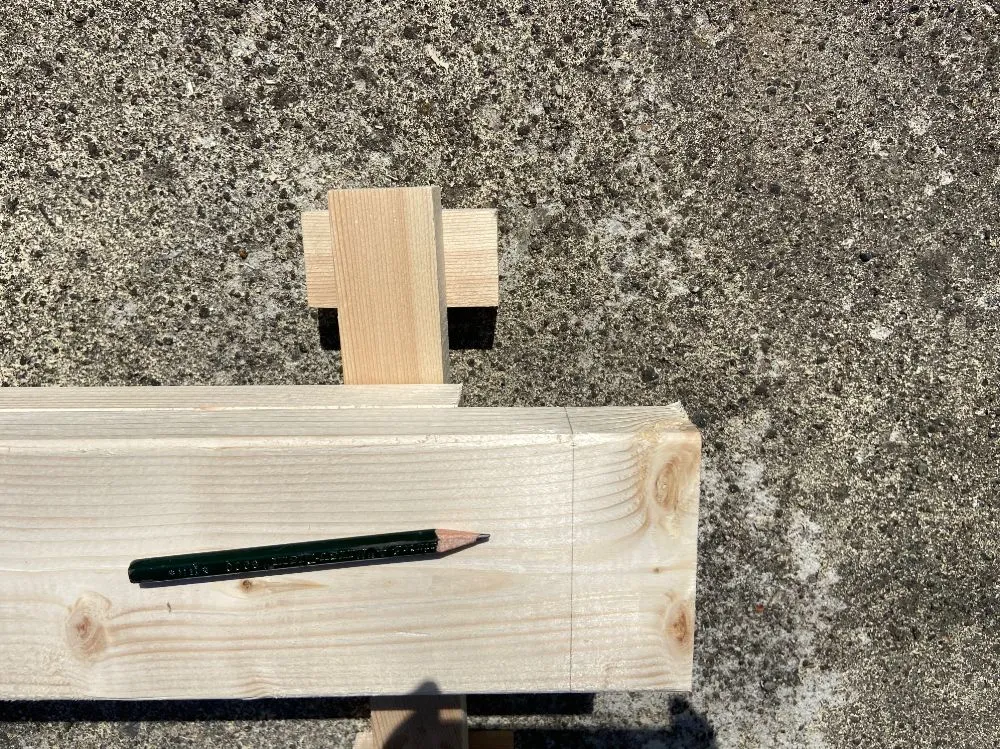

溝を作る

のこぎりで数カ所切り込みを入れ、切り込みにノミを差し込むと比較的簡単に溝が作れます。

意外と使う事が多い技術なので覚えておくと便利な技術です。

まず切り込みを入れます。両端は真っ直ぐ丁寧に切り込みを入れます。

他の切り込みは溝の深さよりも切り込み過ぎないように注意して数カ所切り込みを入れます。曲がっていても大丈夫です。

切り込みにノミを差し込むと木が割れてポロポロと取れます。

切り込み過ぎていなければ、下まで割れる事はないのでしっかり差し込みましょう。

木がポロポロ取れたらノミで残った部分を取り除きます。

ノミで余分な木材が彫れたら完成です。

線を切る位置で仕上りが変わる

線を切る位置ってなに?と思う顔しれませんが、大工さんは0.1mmの世界でのこぎりを扱います。

なので使用する木材の方から見て、使用する木材側、線の中央、切り落とす側もしくは線を完全に残す等どの位置で切るかで仕上がりが変わります。

少し難しい技術になるのでまた別に解説したいと思います。

そんなことしてるんだなって思ってもらえれば嬉しいです。

線をカッターで切る

線を切る位置に関係しますが、丁寧な仕事が求められる場合、あらかじめ線をカッターで切ることもあります。

のこぎりで切ると切った面が毛羽立ちます。これを事前に抑えることができるので、線をカッターで切るひと手間を加えるのです。

斜めに材料を切る

これ意外と難しいです。縦引き用で切ると綺麗に切れず、横引き用で切るとノコ刃に木材が目づまりします。慣れないと難しい技術です。

僕は横引きで切る事が多いですが、ケースバイケースで使い分けています。

斜め引き用のこぎりがあるのでそれを使うのをおすすめします。

筋交などを加工するときに使う技術だよ!

これまでのこぎりに使い方について解説してきました。

ここからはもうすこし詳しく、のこぎりがどういう工具なのか深掘りしたいと思います。

のこぎりの特徴をまとめたのでご覧ください。

あさりがある

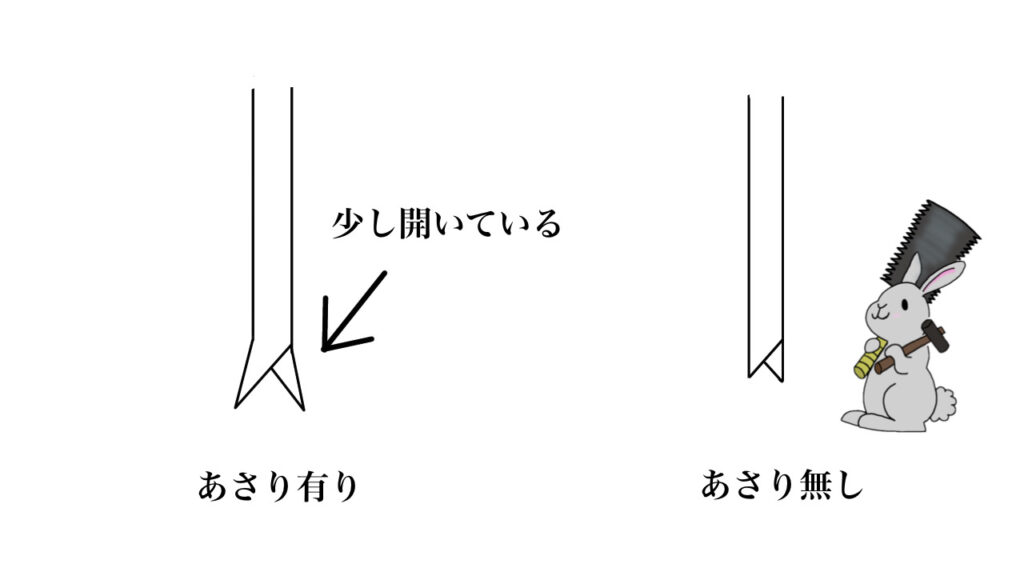

アサリ?貝?と思うかもしれませんが貝ではないです。のこぎりの刃は左右に少し開いています。この開きを「あさり」といいます。

これは木屑を外に掻き出す役割と、刃が少し開いているので木の伸縮でのこぎりが挟まるのを防止するためです。

ちなみにダボ切りと呼ばれるダボを切るのこぎりにはあさりが付いていません。

あさりがあると仕上げ面を傷つけてしまうので、あさりが付いていないのこぎりになります。

ダボは木材を繋ぎ合わせたり、穴を開けてビス留めした箇所を隠す為の木栓だよ!

穴を開けた箇所を隠す為に入れたダボは少し長いから、平らに切る為にダボ切りを使うんだ!

横引きと縦引き

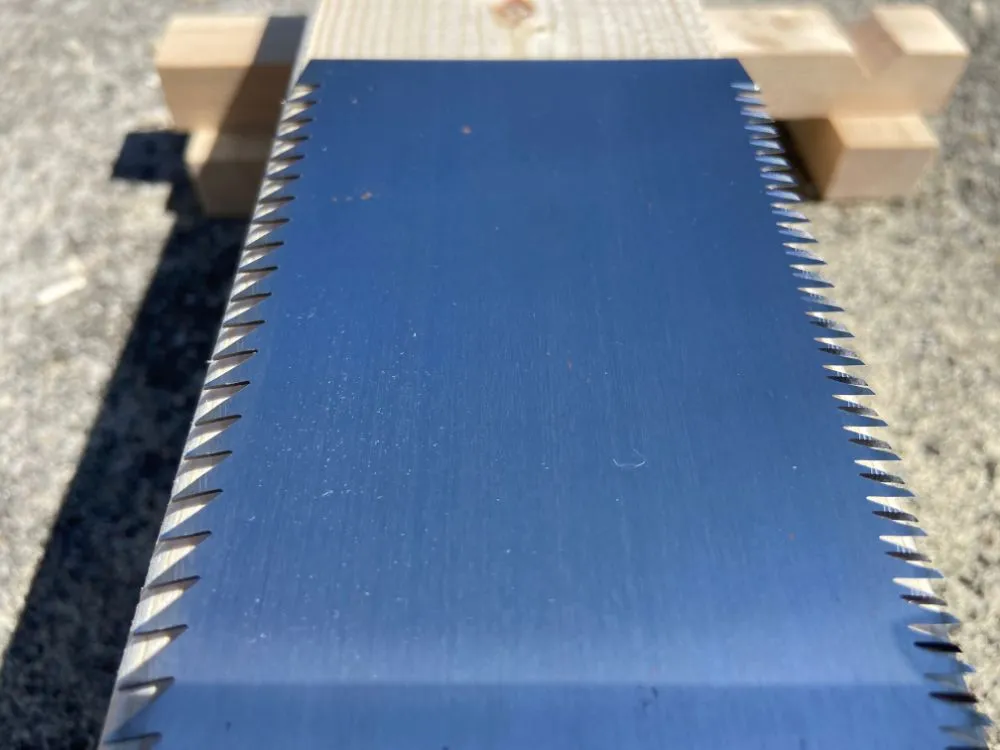

のこぎりには大きく2種類に分けて縦引き用と横引き用があります。縦引きは木材の繊維方向に切るためにあります。

のこぎりの刃が大きく間隔が広いのが特徴です。木材の繊維方向に切るので木屑が大きく、ノコ刃に木屑が詰まらないように間隔が広くなっています。

横引きは繊維を断ち切るために使用します。

のこぎりの刃が小さく間隔が狭いのが特徴です。繊維を断ち切るので何度も切り込める刃が必要になります。なので細かく刃がついています。

主に使用するのは横引き用のこぎりです。

写真では左が縦引き用、右が横引きだよ!

日本と海外ののこぎりの違い

日本では引いて切るのこぎりが一般的ですが、実は海外だと押して切るのこぎりが主流です。

日本人よりも力が強く、押す力が優れているからだと言われています。

逆に日本人の場合引く力が優れているため、のこぎりやかんななど引く工具が主流になったと言われているそうです。

日本の他にも中国やイラン、ネパールなども引くのこぎりが主流です。(諸説あり)

現在は替刃式が一般的

現在ではカッターのように交換できる替刃式のこぎりが主流です。

のこぎりには「目立て」と呼ばれるのこぎりの切れ味を復活させる技術があります。しかし現在では目立てを行うことことはほとんどなくなりました。

今でも少数ですが目立てをおこなっている大工さんや、目立てをしている方がいると聞いた事があります。

替刃式はこうやって外れるんだね!

左が片刃のこぎり、右が両刃のこぎりだよ!

のこぎりの基本とコツ、のこぎりについての豆知識を記事にまとめてみました。

まずのこぎりの使い方とコツを順番に解説しました。のこぎりは視線がとても大切です。

のこぎりで溝を彫る技術は覚えておくと便利なのでぜひ今後のDIYに活用してみてください。

のこぎりの豆知識ではあさりがどういうものか解説しました。それに日本と海外ののこぎりには引く押すの違いがありました。

のこぎりの使い方がわかった、面白いと思った等、興味をもっていただけたら嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房