当サイトにはプロモーションが含まれています

どうも!元大工ののこぎりうさぎです!

さしがね(差金、指矩)をただ直角の線を引くものだと考えてませんか?

さしがねには直角の線を引く以外にも、たくさん使い方があるのに意外と知られてないんですよ……

今回はさしがねをもっと使いこなせるように

さしがねの使い方を9つ

出来るだけ分かりやすく解説していきます!

実際に写真を使いながら解説するので、今後のDIYでさしがねを使う時は実践してみてくださいね!

さしがねで線を引くときは、さしがねの外側を使います。

鉛筆やペンをさしがねから離れないように気をつけると、きれいな線が引けます。

さしがねは落としたり、乱雑に使用しないようにしましょう

金属製ですが、落としたりすると微妙に直角が狂ってしまいます。さしがねは繊細な道具なので丁寧に扱いましょう。

さしがねは特に繊細だから優しく使おう!

さしがねは直角の線の書ける以外にも、以下のような使い方があります。

順番に見ていこう!

直角に線を書く

さしがねは材料に、直角の線を引く事ができます。

直角の線を引くときは、必ず材料にさしがねの長手を引っ掛けてしならせながら線を引きます。

コツは親指で長手の三分の一くらいを持つと引っかけやすいよ!

よくある間違いは引っ掛けないで線を引く事です。線が曲がる原因になるので注意してください。

左側の写真が正しい使い方!

右側の写真はよくある間違った使い方だよ!

直角・垂直を確認する

さしがねを材料の小口に当てることで、直角に切れているか確認できます。

柱や棚の垂直を確認することもできます。

15mmを簡単に出せる

さしがねの幅は基本15mmです。

さしがねを幅で線を引けば、15mmの幅が簡単に出せます。

ほぞは15mmや30mmで作ることが多いので、さしがねの幅を知っているだけで作業スピードがグッと上がりますよ!

大工の時はさしがねの幅をよく使ったな〜

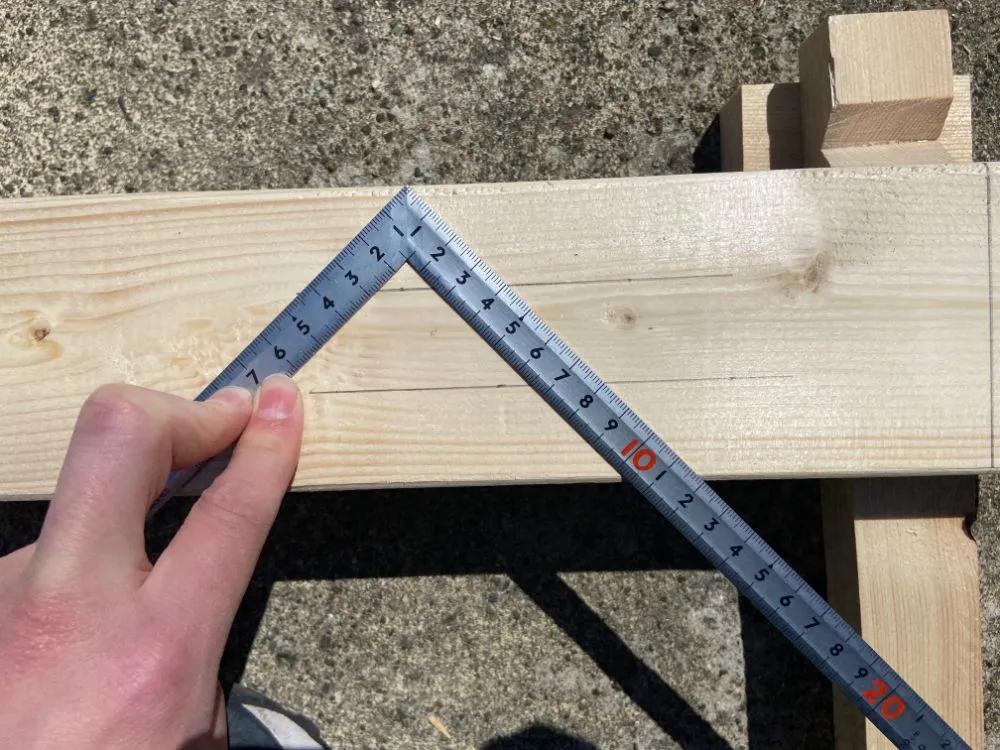

45度に線を引く

長手と短手の目盛の数字を合わせることで、45度の線を引くことができます。

45度は「留め」と言われる加工をするときに使用します。

留めは45度に加工した小口同士を接合して、直角にする接合方法です。

留めは写真立てのような額縁でよく使われてるよ!

勾配の線を出す

屋根などの3/10や4/10などの勾配を出す事ができます。

3/10の読み方は「3寸勾配」って読むよ!

5/10だったら「5寸勾配」になるね!

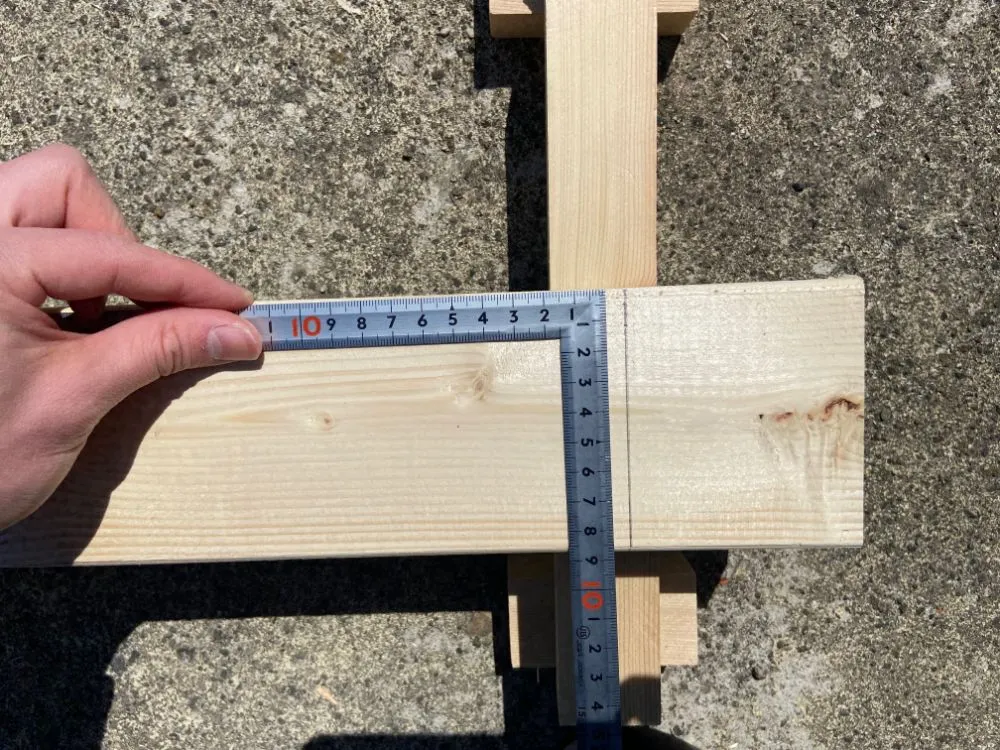

例えば以下の写真のように、「長手の10」と「短手の5」の目盛りに合わせれば5/10が簡単に出せます。

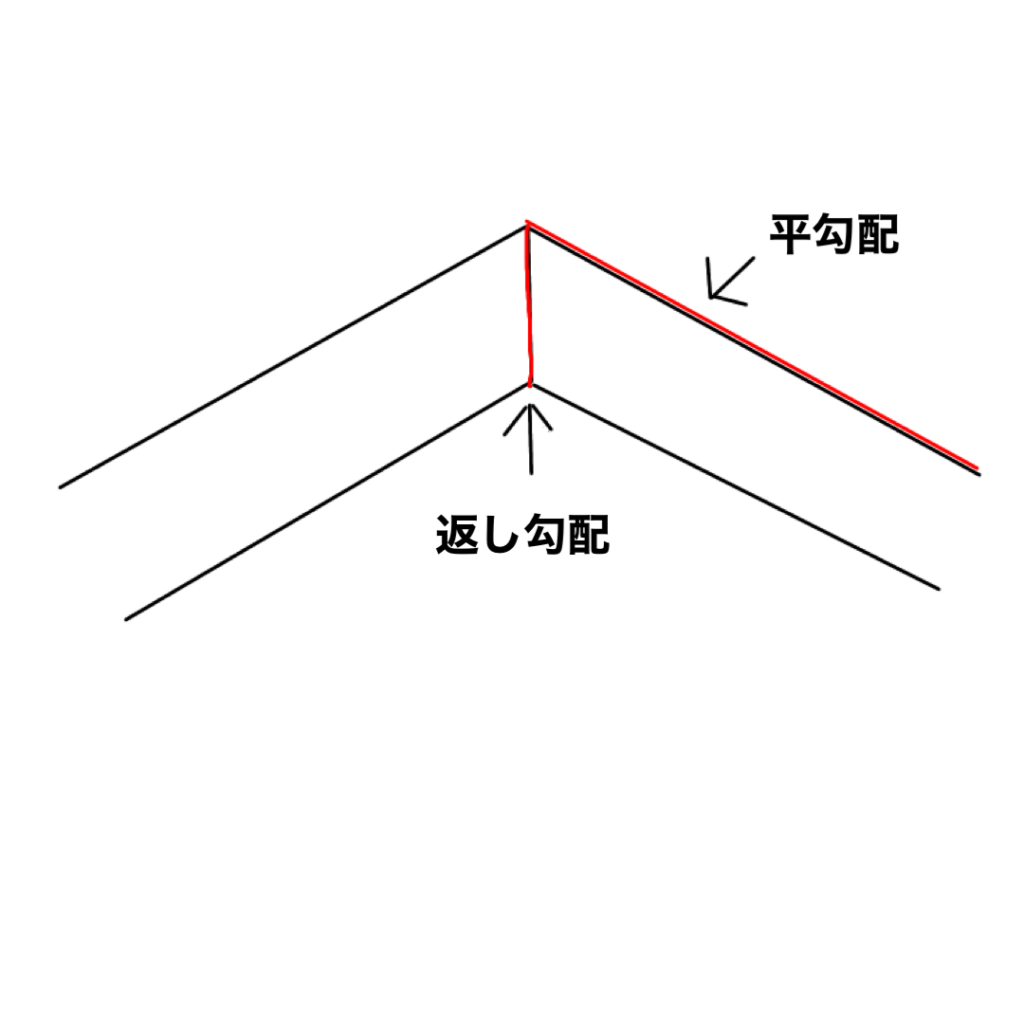

ちなみに写真のさしがねの長手が平勾配、短手が返し勾配というよ!

平勾配はよく見る屋根の勾配です。

それでは返し勾配とは一体いつ使うのかというと、屋根の棟(屋根の一番高い所)で屋根下地の垂木が合わさる部分で使用します。

他にも色々使用しますが、これだけでも覚えておくと便利です。

等分する

2×4材(38×89)を縦に3等分しようと思っても、計算機ではできないですよね?

割り切れない数字でも、さしがねを使えば等分できちゃうんです!

2×4材を3等分するやり方は、材料の端に0を合わせて、もう反対側を120に合わせます。

「40、80」の目盛に印をすれば材料が3等分できます。

曲線を描く

さしがねは、しなりを活かして曲線を書くこともできます!

曲線を描く場合、曲線の始まりと終わりと頂点の三点を出します。

点に合わせて湾曲させて線を描きます。

曲線を描くときは誰かに手伝ってもらうとやりやすいよ!

一人でやる場合は、切り込みを入れた木材でガイドすると描きやすいです。

円周の長さを測る

丸目という目盛を使うと、円の円周の長さを測ることができます。

丸目とは、1ミリを3.142倍してある目盛りなので、直径を測るだけで円周が測れるようになっています。

マスキングテープを測ってみたよ

この写真だと目盛は17だから、円周は17センチだね!

穴の深さを測る

さしがねのホゾ穴測定目盛を使えば、穴の深さを測る事ができます。

14と16の間だから15mmだね!

さしがねには、ミリ目盛以外にも4種類の目盛があります。

先ほど円周の長さを測った、丸目もそのうちの一種類です。

それじゃ順番に見ていこう!

ミリ目

最も普及している規格になります。

日本では計測法によりメートル法以外の計測器の販売が禁じられているので、法律でメートル法(ミリ単位)以外の尺度で設計図などを書く事は出来ません。設計図などは全てミリ単位で記載されています。

丸目

丸目はミリ単位に3.142倍してある目盛になります。

円周率をかけているため、円の直径を測るだけで円周の長さを測れます。

丸目はさしがねによっては刻まれていないものもあります。

角目

角目はミリ単位に1.414倍してある目盛になります。

平方根がかけられているため、正確な45度の作成をする事ができます。

また丸材から最大で取れる角材の寸法も測る事ができます。

角目も丸目と同じで、刻まれてないさしがねもあるよ!

尺目

尺目は尺貫法と呼ばれる、昔の住宅を建てるときの基準になっていた計測法の目盛りです。

尺貫法はミリで表すと、一分は3.03mm、一寸は30.3mm、一尺は303mm、一間は1820mm(6尺ともいいます)など他にも単位がさまさまありますが、これを測る目盛になります。

尺貫法は詳しく別の記事で紹介しているよ!

今回はさしがねの使い方について解説しました。

さしがねはL型のシンプルな工具ですが、できる事は本当に多いです!

直角に線を引くこと以外にも、今回解説した9つの使い方を今後のDIYで実践してみてくださいね!

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

ゼットソー265には3種類もあるってご存知でしたか?

以下の記事ではゼットソー265の違いについて解説しているので、こちらの記事もぜひ読んでみてくださいね!

DIYのやる気が出ない日には、こちらの記事がおすすめです。

雨の日などでDIYができない日にはぜひ読んでみてください!

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房