当サイトにはプロモーションが含まれています

どうも!のこぎりうさぎです!

今回は「DIYにおすすめの木材」を記事にまとめました!

DIYで使用する木材はどうやって選んでいますか?

「よく分からないけどツーバイ材がDIY向きだから」で選んでませんか?

今回の記事を読んで頂ければ「木材の選び方がわからない」を卒業できます!

木材を知ると、これからのDIYはもっと楽しいものになりますよ!

それでは見ていきましょう!

DIY初心者の方

木材のことをよく知らない方

もっとDIYを楽しみたい方

目次

まず木材の種類は大きく「3つ」に分けられており、「無垢材」「集成材」「合板」に分類されます。

それではそれぞれ詳しく解説していきます。

おすすめの木材も解説するので、是非参考にしてみてください。

無垢材

無垢材とは接着などを行っていない天然の状態の丸太から切り出し、乾燥させた木材のことをいいます。

乾燥前の木材を生木(なまき)といいます。生木は造作には向いていません。水分を含んだ状態の木材なので乾燥が進むにつれ、剃りや割れが発生するからです。

無垢材は特別な加工をしていない為、木材本来の美しさを感じられます。種類も多く用途により幅広く使い分けができます。

ただし乾燥によって割れや反りが生じやすいデメリットもあります。

ヒノキは日本を代表する木材です。ヒノキは針葉樹の中で最も優れていると言われ、世界的にも有名な木材です。

特徴は軽めで柔らかく弾力性があり加工性に優れている為、DIYでも使用しやすい木材です。

また木目は直通で木肌は綿密、見た目や肌触りがよく家具を作る時にもおすすめです。

構造材や造作材など用途は幅広いですが、耐水性にも優れているため雨に濡れるウッドデッキにも使用できます。

ただし柔らかいので傷がつきやすく、また油分が多いためヤニが出やすい特徴もあります。

日本で最も普及している材料です。軽めで木質が柔らかく加工しやすいので、DIY初心者にもおすすめな木材です。

また木目は直通で木肌はやや粗い特徴があります。特有の香りがあり、構造材や造作材など用途は幅広く家具を作る時にもおすすめです。

値段も比較的安価なものが多いので入手しやすいです。。

ただし柔らかいため傷がつきやすく、また木肌がやや荒い為仕上げ面はサンドペーパーでしっかり仕上げる必要があります。

SPF材とはツーバイ材のこと言います。スプルース材、パイン材、ファー材の頭文字を取った略語です。

軽くて柔らかく、木肌が白い特徴があります。白い木肌からアメリカではホワイトウッドと呼ばれる材料です。

SPF材はとても成長が早いため、安価で販売できる特徴があります。

ただし成長が早いので木材の密度が低く、割れやすかったり虫に弱かったりするデメリットもあります。

柔らかいので加工は容易ですが、柔らかすぎるため加工するときに割れてしまう事があります。

虫に弱いので、環境によってはしっかりと塗装をしなければいけない場合があります。

切り株の断面はお菓子のバームクーヘンの様に幾つもの輪になっていることを「年輪」と呼びます。

年輪はご存じの方も多いかと思いますが、年輪とはどうやって出来るかご存知でしょうか?。

年輪とは文字通り樹木の年齢を表わします。年輪が出来る理由は四季が関係しています。

木も植物なので夏は成長が早く、冬は成長が遅いです。この成長スピードの差が年輪になります。

年輪の幅が広くなっている部分は、夏に成長が早く大きくなった部分です。

年輪の幅の狭い濃い茶色の部分は、冬に成長が遅かったところになります。

集成材

集成材とは小さな木材を接着剤で張り合わせて作られた人工材です。

節などを取り除いた木材を張り合わせた物なので見た目はほとんど無垢材ですが、木目が通ってない事が特徴です。

無垢材と違い反りや割れはほとんどなく強度も高い為、テーブルや棚などの天板に使用される事が多いです。

接着剤を使用しているので完全な自然素材ではありません。

パインとはマツ科の樹木のことをいいます。比較的軽めで木質は柔らかいです。

用途は主に家具などの造作材に使用され、比較的安価な特徴があります。

ただし柔らかいので傷がつきやすい事と、集成材なので木目が通っていないデメリットがあります。

集成材の中で一番入手しやすくテーブルの天板などに使用するのが最適です。

タモとは非常に硬く、弾力のある木材で家具や造作材に使用される木材です。

非常に堅い木材なので細かい加工をするのは職人でないと難しいですが、集成材としてテーブルなどの天板や棚で使用するのは最適です。

無垢材では木肌はやや荒い特徴がありますが、加工されているので木肌の荒さは気になりません。

初心者の方には硬いので、すこし難易度が高いですがおすすめの材料です。

ウォルナットとは世界三大銘木の1つで、一時期ブームにもなった木材です。

非常に堅く粘りがあり、重い特徴があります。タモと同じく天板や棚、家具を作る時に最適です。

無垢材では木肌は荒いですが、加工されているので木肌の荒さは気になりません。

こちらもタモと同じく硬いので難易度は高めですが、おすすめの材料です。

世界三大銘木とはチーク、マボガニ、ウルナットのことだよ!

合板

合板とは木材を薄くスライスした板を奇数枚、張り合わせた板の事を言います。

ベニヤ板、コンパネ、構造用合板などすべての総称が合板です。

複数枚薄い板を貼り合わせているので強度が高く、狂いがない事が特徴です。

また一般的なサイズは薄い物で2.3mm、厚い物で30mmと幅広いサイズが手に入りやすいです。

合板は大きさが決まっていて、サブロク板と呼ばれる大きさで販売されています。

サブロク板とは3×6尺(910×1820)の大きさです。

合板は狂いも少なく加工しやすいのでDIYにはもってこいの材料です。

表面にシナが張ってある合板で、白っぽく綺麗な色合いが特徴です。

棚や家具に使用すると、肌触りも良くおすすめな合板です。

ただしシナは無塗装だと汚れやすいので、塗装を施すことをお勧めします。

また表面が柔らかいため、傷が付きやすいデメリットがあります。

構造用合板といえばラーチ合板が主流です。

構造用合板とは建物の下地に使用されています。壁や屋根の下地として使用する事で、建物の構造を強化する役割があります。構造用合板はツーバイフォー枠組壁工法で使用する事で、柱や筋交がなくても建物を支える事ができます。

ラーチ合板は比較的安価で手に入り、強度も高い為おすすめの合板です。

ただし表面は荒く、ささくれがある場合があります。仕上げ面として使用する場合は、サンドペーパーで仕上げると綺麗になります。

さらにラーチ合板には裏表があり、表面には印字がしてあり、裏面はデコボコしているので使用する時は裏表も配慮して作成する必要があります。

ラーチとは正確には唐松(カラマツ)のだよ!

ランバーコアとは集成材の上に合板を貼ったもので、造作をする時は非常におすすめの材料です。

ランバーと略して呼ぶ事が多いです。ランバーコアの名前の由来はコア(芯)を合板で挟みこみ作られているからだそうです。

ランバーは切った時の粉塵が通常の木材より細かく飛ぶ為、集塵機などを使用して粉塵を吸収した方が作業しやすいです。

ランバーの表面にはシナやラワンが貼ってあるよ!

他にも数種類ラインナップがあるよ!

何を作りたいのかイメージしながら、実際に使用する木材を選んでみましょう。

ここからは木材の選び方について解説するので、今後のDIYで使用する木材の参考にしてください。

使用目的を考える

まず何を作るのかで使用する木材も変わってきます。

例えば小物を作るならは無垢材や合板がいいです。小物なら無垢材でも狂いが気にならないですし、合板なら頑丈に作る事が出来ます。

集成材でも作れますが、集成材の良さは大きいサイズで使用できるところにあります。また小さいと継ぎ目が目立ってしまい見た目も良くないです。

家具を作る場合は集成材がおすすめです。大きくて狂いのない材料なのでタンスや机を作るのに適しています。

合板も物によっては使用する事が出来ます。無垢材ではそこまで大きい材料はあまりの無いので、大きい家具は難しいです。

ウッドデッキを作る場合は、雨に濡れる事を想定して無垢材がおすすめです。

ただし耐水性のある木材が必要になるので、ヒノキやハードウッドのウリンやセランガンバツがおすすめです。

反りや割れに注意

木材には反りや割れが生じる場合があります。

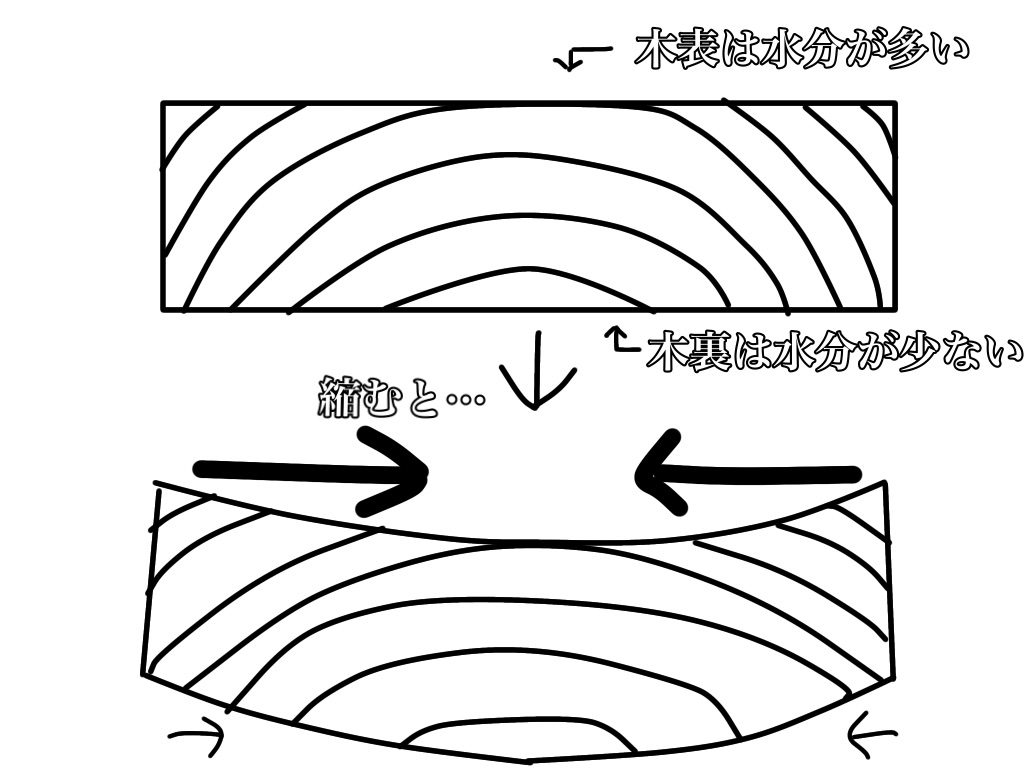

木材は本来、水分を多く含んでいます。売られている木材になるまでに乾燥させるのですが、木材は均一に水分が含まれている訳ではなく、木の表面に近い方(木表)がより多く水分を含んでいます。

次縮むと図の様になります。木材とは繊維がスポンジのようになっていて、水分が抜ける時に縮みます。

ただし木表と木裏は含んでいる水分量が異なります。木表は多く水分を含んでいて縮む力強いですが、木表は水分が少ないので縮む力が弱いです。このように木材は均一に縮まないので、縮む力の強弱で反りや割れが発生します。

反りや割れは主に無垢材が注意が必要です。反りがあると正確に作成する事が難しくなり、割れがあるとその部分は使用できないです。

ただし反りも割れも無い完璧な木材はほとんどなく、木材一本一本に癖があります。なので作成する作品に影響がない木材を選びましょう。

木表と木裏とは、木材の表面の皮側か木材の内側かで決まります。

木材とは内側から成長するのではなく、表面の皮の下が成長する事で大きくなっていきます。

皮の下(木材の木表)が水分が多いのは、若い部分にあたるからです。

皮の下は若いのでまだ木肌が白く、和室の装飾など目に見える部分に使用されます。

逆に内側(木材の木裏)になるにつれ、年齢を重ねた部分になっていきます。

内側の部分は「芯材」と言われ水分が少ないので狂いが少なく、強度が高いことから柱などの構造材に使用されます。

今回は「DIYにおすすめの木材」について記事にしてみました。

木材には大きく分けて三つに分けられます。それそれ特徴があるので使い分けて使用しましょう。

木材を知るとDIYが楽しくなるだけではなく、建物に使用されている木材にも興味が湧きます。

今回解説した木材はDIYでおすすめのものです。木材の中ではほんの一部で、もっとたくさんの種類の木材があります。この記事で木材に興味が出て頂ければ嬉しいです。

DIYで使用する木材の参考になった、面白かったと思ってくれれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房