当サイトにはプロモーションが含まれています

どうも!のこぎりうさぎです!

「和鉋を使っているけどうまく削れない」なんてことはありませんか?

いくら刃を研いでもうまく削れるようにならないんだ…

いろいろコツを調べて実践したけど全然ダメ…

僕もずっと刃を研ぎ続けたけどうまく削れるようにならなかったんだ…

でも今ではこのくらいは削ることができるようになったよ!

このように削るためには、それほど技術は要りません。

鉋は調整ができていれば、コツを少し掴めばある程度は使えるんだ!

ただ鉋でうまく削るとは言っても、悩みは大きく分けて3つに絞れます。

- 表面をピカピカ、ツルツルにしたい

- 職人さんみたいに、サーっと真っ直ぐな鉋屑を出したい

- 鉋屑をもっと薄く出したい

実はこの3つの悩みは調整方法が違うんだ…

やっぱり上手に鉋をかけるのは遠い夢なのか…

大丈夫!この記事をしっかり読んで実践すればうまく削れるようになるよ!

今回はうまく削れない原因と、解消するための調節方法を解説していきます!

原因が分かれば、対処もできます。

ただ刃を研ぐよりも、なぜうまく削れないのかを明確にしていきましょう!

ツルツル、ピカピカにならない原因

これはかんな刃の切れ味が悪いかも!

切れ味が悪いにも、刃の研ぎ方や削る木材にも原因があります。

- しっかり先端が研げていない

- 裏押しが不十分

- 木材が”杉”などの鉋掛けが難しいもの

切れ味が悪い刃物は先端が丸くなっているか、欠けているかです。

しっかり先端まで研げていることが重要です。

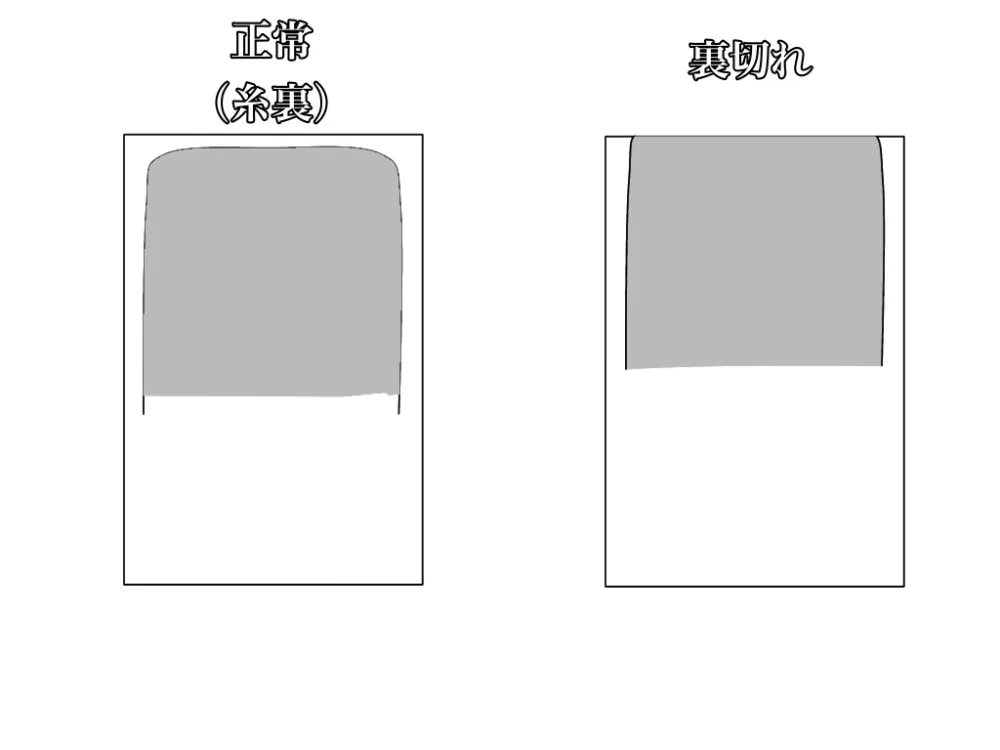

また刃の裏がしっかり裏押しされていないと切れ味が悪い原因になります。

裏押し?なにそれ?

かんなの裏の平面を出すことを裏押しと言います。(裏押しのやり方は後述しています。)

この裏がしっかり平面になっていることも切れ味に関係します。

図のように裏切れしてないかも重要です。

最後に鉋で削っている木材が杉などの軟材だと、うまく削れないこともあります。

杉は本職の大工さんでも難しいんだよ!

このため鉋掛けの練習には、鉋掛けしやすい桧(ヒノキ)がおすすめです!

これらの原因の対処方法は、調節方法のところで後述します!

サーっと真っ直ぐな鉋屑が出ない原因

これは裏座の調整が悪いかも!

裏座とは2枚刃鉋の小さい方の刃です。

あれって押さえるだけのパーツじゃないの?

裏座もちゃんと重要なパーツなんだ!

裏座をしっかり調整することでうまく鉋掛けができるようになりますよ!

これも調節方法でしっかり解説していきます!

それ以外にも刃の研ぎ方で、丸刃や真ん中が凹むように研がないことも重要です。

薄い鉋屑が出ない原因

これはかんな台の調整が悪いかも!

かんな台の調整を台直しと言います。

薄い鉋屑を出すには鉋の台がしっかり調整されている必要があります。

どんなに刃を出しても鉋屑が出ない場合は、この台直しがうまくいってないかもしれません。

かんなでうまく削れない原因 まとめ

ここまでかんなでうまく削れない原因を、3つに分けて解説してきました。

ただしこの3つを全て解決しなければ、かんな掛けはうまくいきません。

えぇー!!じゃあなんで分けて解説したのさ!?

うまく削れない原因は、大きく分けて3つあることを強調する為だよ!

例えば刃がしっかり研がれてないと、真っ直ぐな鉋屑も薄い鉋屑も出ません。

台直しがしっかりされて無いと真っ直ぐに鉋屑は出ません。

このように条件が全てうまく揃うことで初めて上手く削ることができるのです。

……。やっぱり上手く削るには長い修行が必要なんだ…

ま、まあ、練習は必要だけどそんなに落ち込まないで!

原因を3つに絞れたあなたなら、その3つを解決するように調整すれば絶対に上手くなることができます!

3つの原因を解決するように、鉋の調節方法を見ていきましょう!

かんな刃を研ぐ

まずはかんな刃を研いでいきます!

その前に裏押しをしてない方は裏押しからする必要があります。

裏押しにもいろいろなやり方がありますが、一般的なやり方は「金剛砂」と「金盤」を使う方法です。

裏押しができたらかんな刃を研いでいくよ!

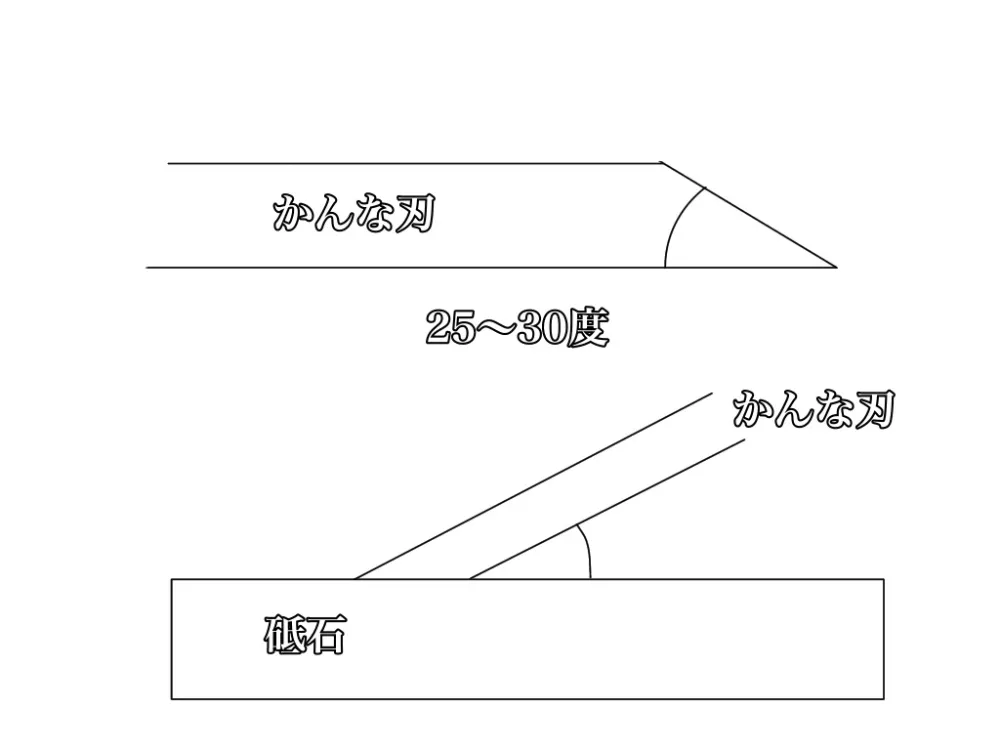

かんな刃は先端が真っ直ぐ研ぐことと、刃の角度が25〜30度に研ぐことがポイントです。

ただ初めのうちは難しいと思うので、治具を使うのもありだと思います。

かんな刃に欠けがあれば、ダイヤモンド砥石を使って欠けを直していきます。

欠けがなければ中砥石から始めましょう。

ダイヤモンド砥石は#1000で、欠けを直していきます。

欠けが治ればダイヤモンド砥石は終了です。

ダイヤモンド砥石を使って研ぐと、刃返りが大きくつきます。

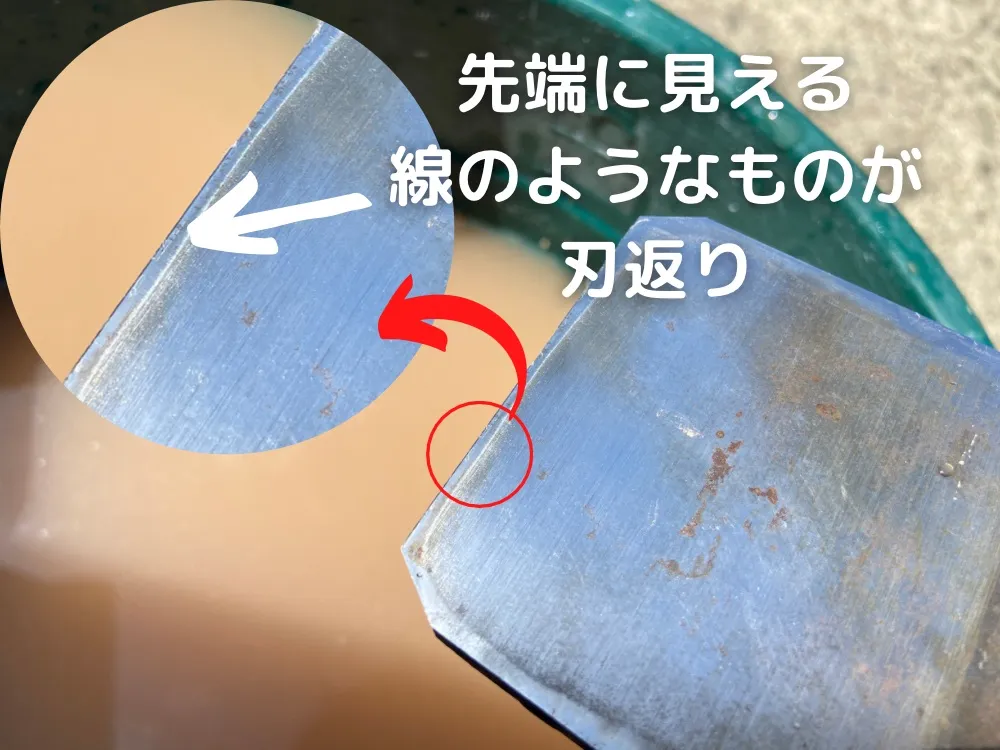

刃返りとは刃先の裏側にできる金属がめくれたような部分です。

刃返りは裏を研ぐことで取ることができますが、仕上げ砥石まで絶対に取らないようにしましょう!

これをダイヤモンド砥石、または中砥石で取ってしまうと刃先がボロボロになります。

中砥石、または仕上げ砥石で自然に取れるので無闇に取らないようにしましょう。

次に中砥石を使って研いでいきます。

中砥石は#1000番をおすすめします。

この砥石をずっと使ってるから使いすぎて薄くなってるよ…

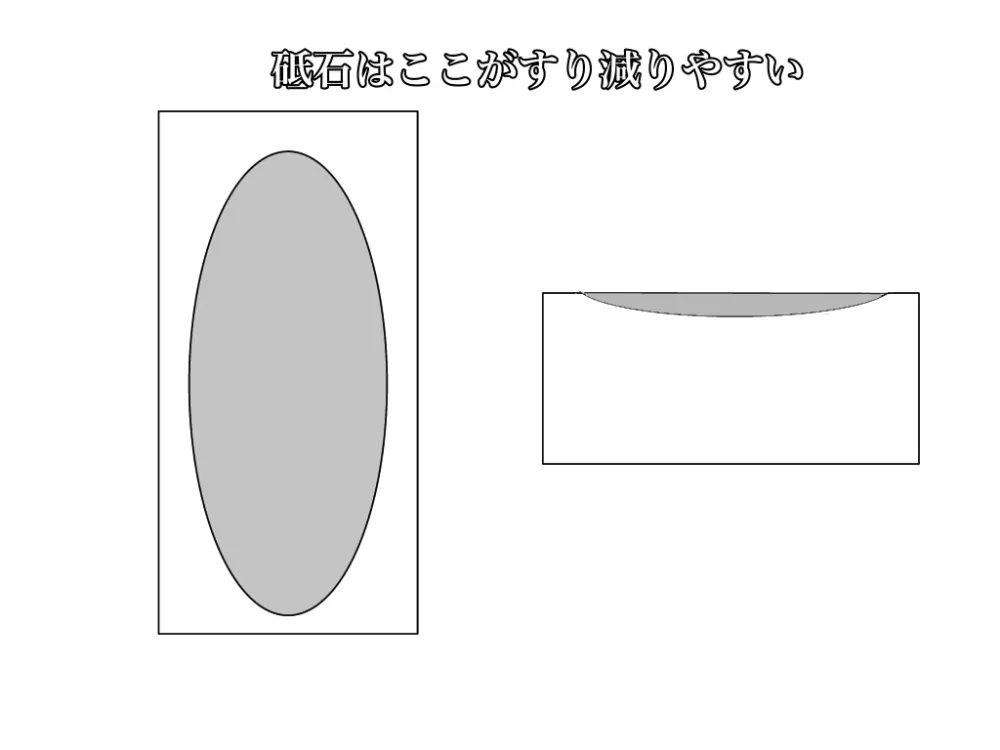

中砥でうまく研ぐコツは、砥石の平面を意識しながら研ぐことです。

中砥は次の仕上げの前に行う重要な作業で、真っ直ぐ研ぐには中砥をしっかり行う必要があります。

ダイヤモンド砥石とは違い、研ぐごとに砥石の表面がすり減っていきます。

都度平面を直しながらやるとうまくいきます。

平面出しはダイヤモンド砥石の#400でやると綺麗に平面を出すことができます。

ダイヤモンド砥石を使った方は、ダイヤモンド砥石でできた刃返りがある程度取れれば完了です。

初めから欠けがなく、中砥から始めた方は刃先全体にうっすら刃返りが出れば中砥は完了です。

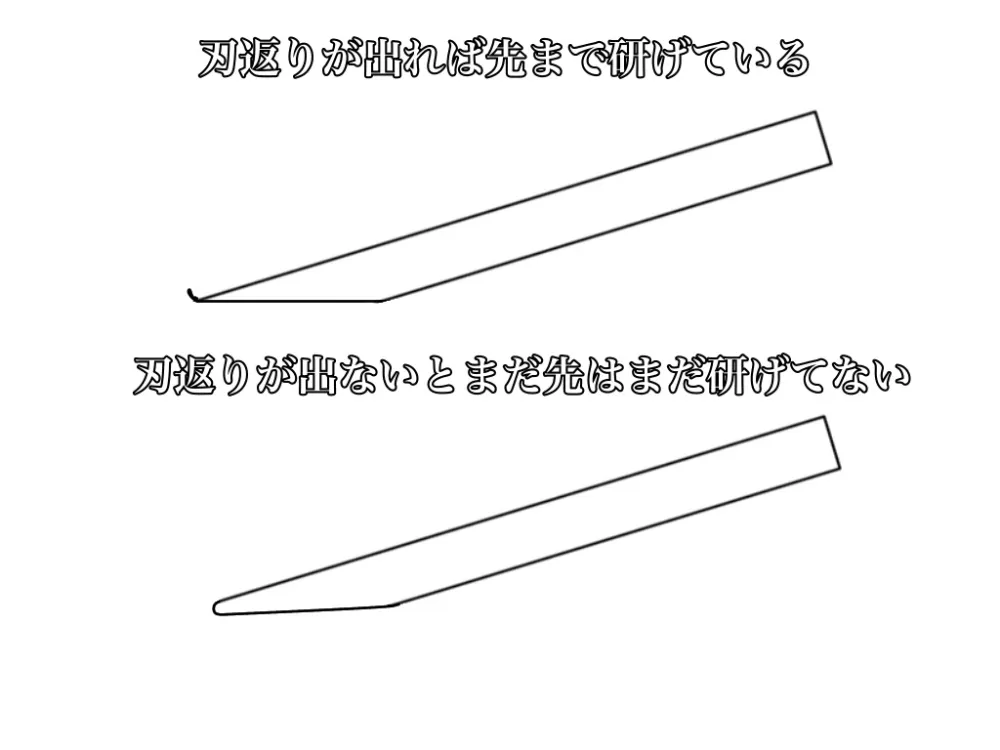

中砥で出る刃返りはとても重要です。

刃返りが出ていなければ、その刃物は研げていないことになります。

図のように刃返りが出れば、先端まで研げている証拠になります。

逆に刃返りが出てないということは、まだ先端が研げてないです。

刃返りが出てないまま仕上げ砥石に移っても、切れ味は研ぐ前と変わりません。

最後に仕上げ砥石で仕上げていきます。

#1000の中砥からの仕上げ砥石は#6000がおすすめです!

僕はこの砥石の組み合わせを使ってるよ!

仕上げ砥石は表を研ぎある程度研げたら、裏を研いで刃返りを取ります。

これを表:裏が7:3になるように研いで仕上げます。

砥石で研いでいると泥のような汁が出てきます。

見た目は汚く見えますが、研ぎ汁と言って研いでる際に水で流してはいけません。

特に仕上げ砥石の研ぎ汁は仕上がりに大きく関わるので、出来るだけ研ぎ汁を流さず、使いながら研ぐことがポイントです。

裏座は研がなくてもいいの?

裏座は研ぎ方が少し特殊なんだ!

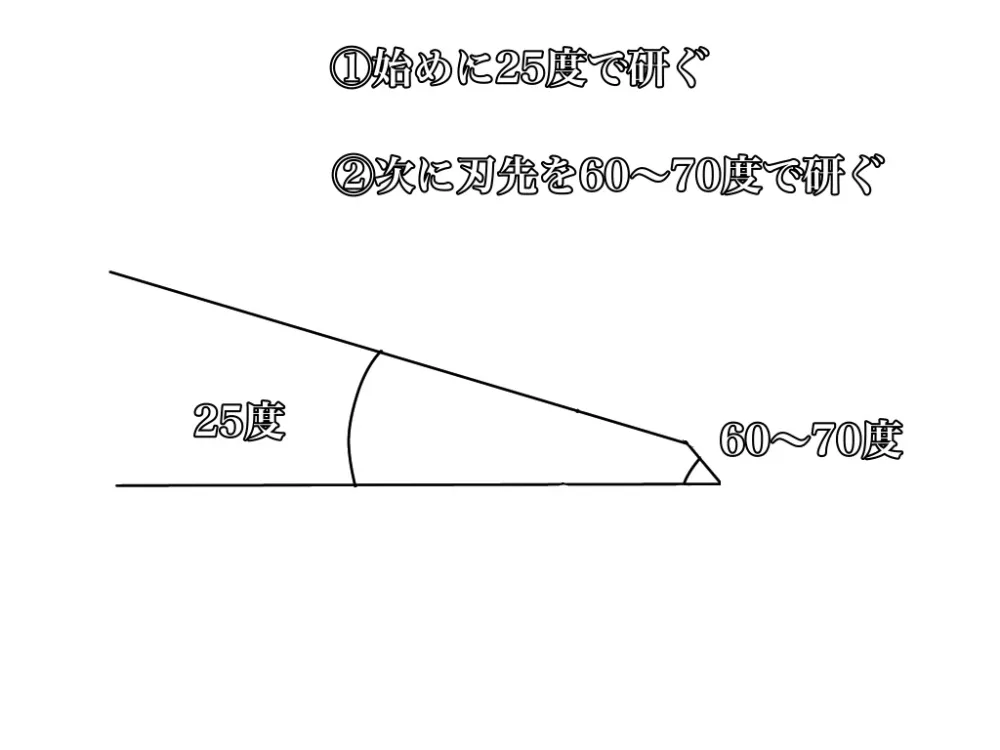

裏座は2段研ぎをします。

1度目の研ぎで角度を緩く研ぎ、2度目の研ぎで角度を急に研ぐ手法を2段研ぎといいます。

ちょっと何言ってるかわかんない

図で解説するね!

2段研ぎは初めのうちは難しいので、裏座は研ぎものに慣れてからでも大丈夫です。

まずはかんな刃をしっかり研げるようになることが目標です。

かんな台の台直し

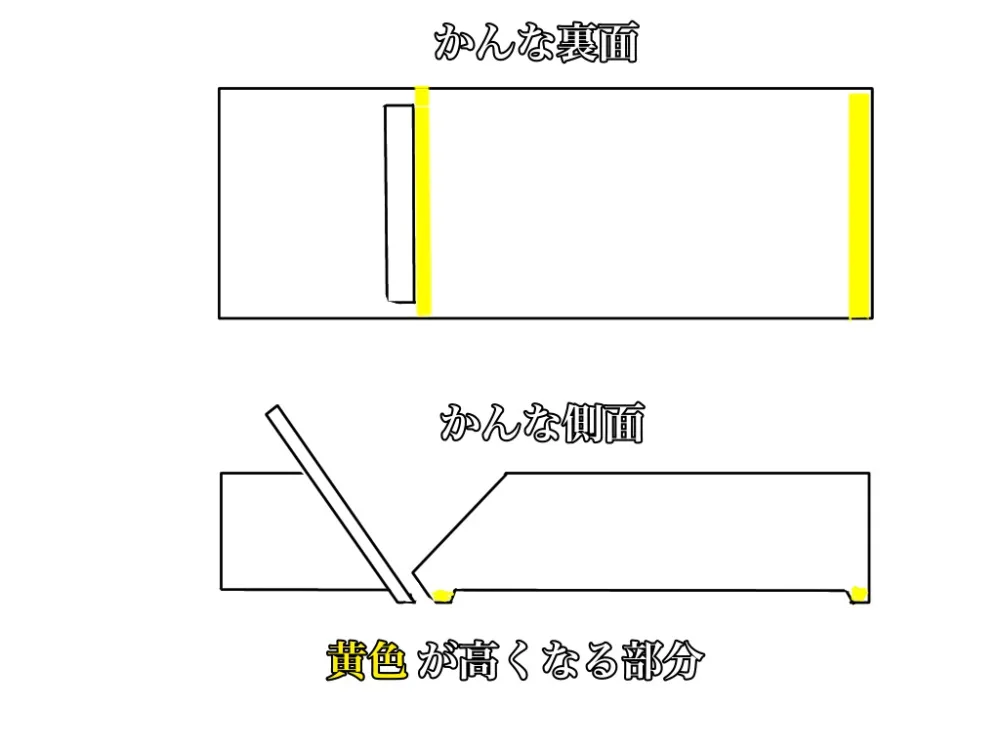

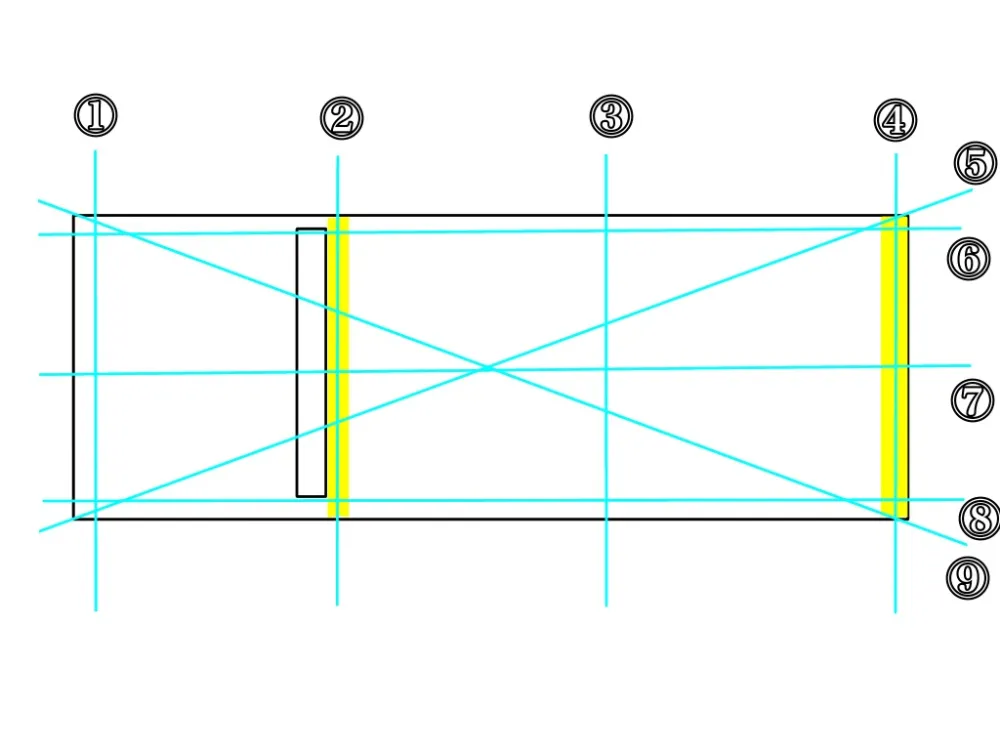

台直しをする前に、直されたかんな台はどんな形をしているか図で確認しましょう。

かんな刃が出てくるところと、お尻の部分が山見たくなってるね!

この図のかんな台は、仕上げ重視の仕込み方になります。

平面を重視する場合はお尻と同様に、頭の部分も高く高くします。

ただし今回は仕上げ重視で頭の部分はスキ取ってしまいます。

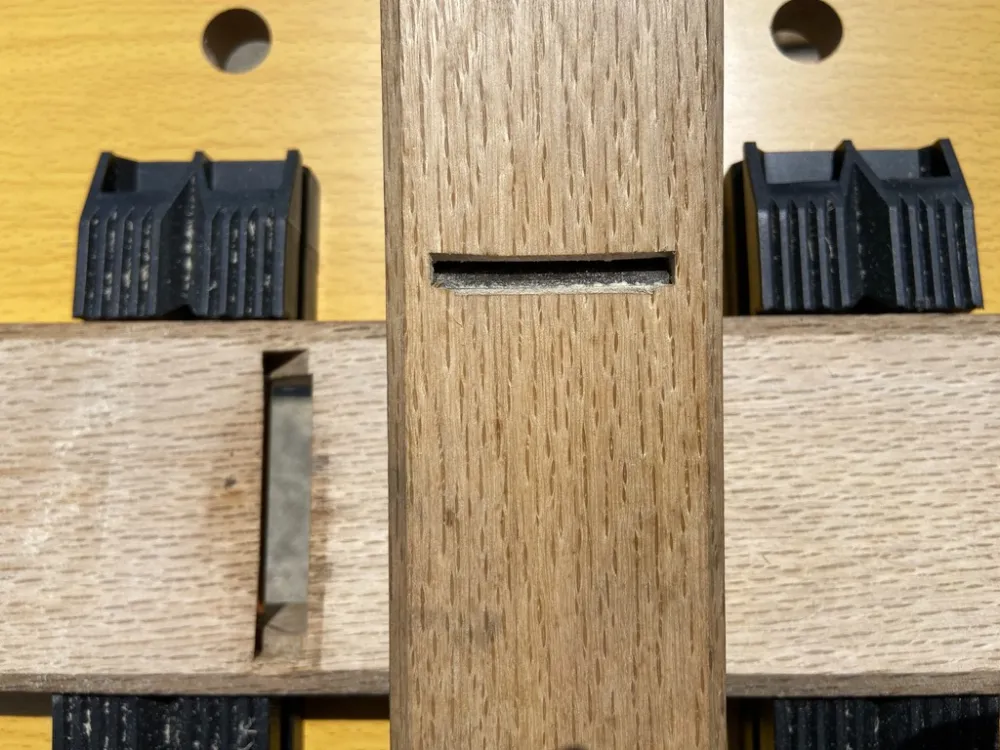

かんな台がどのような状態か見ていきます。

さしがねや定規をお尻の部分に当ててみてね!

2〜3年使ってなかったから状態は悪いね…

かんなの状態はどこ悪かったの?

この場合はかんな刃が出てくる部分が低くなってるし、頭も少し高いね…

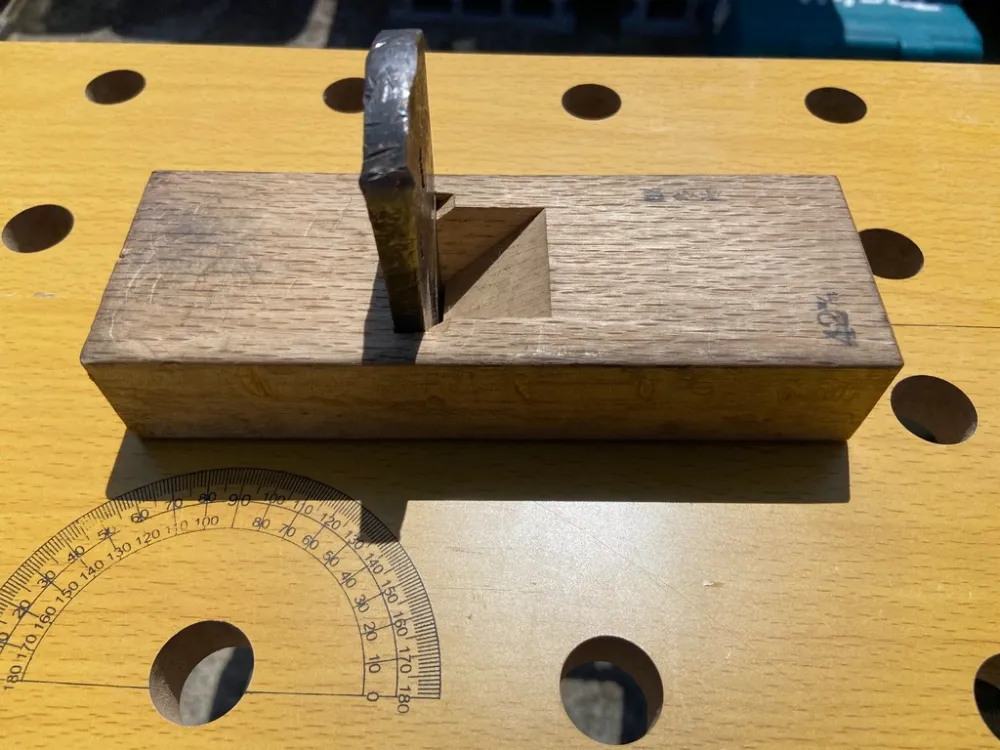

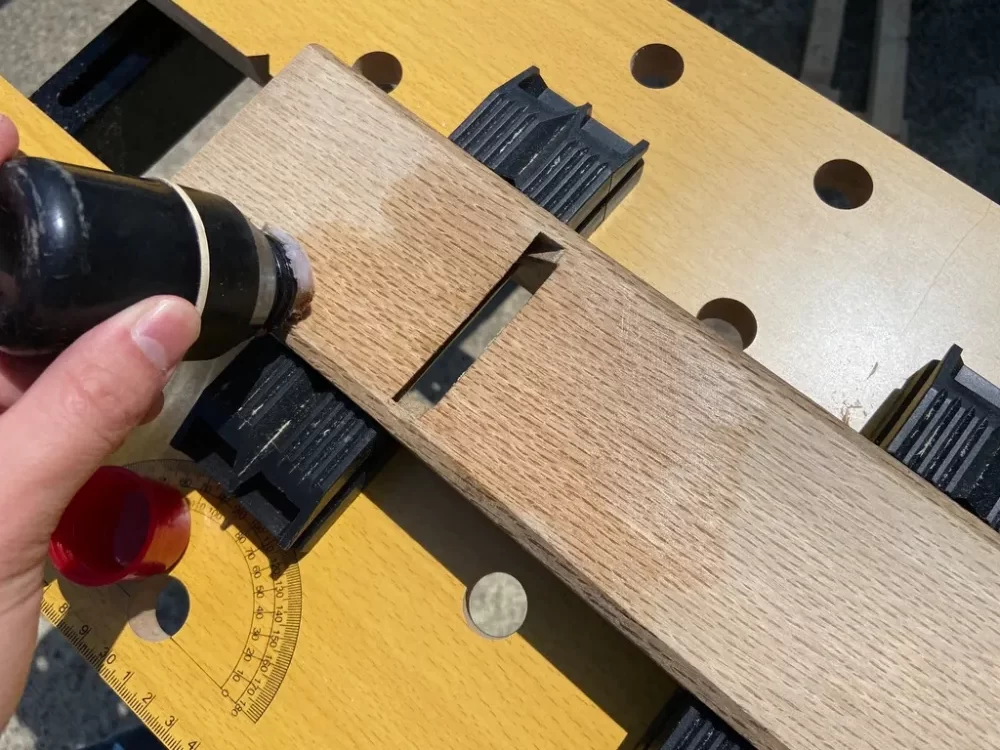

かんなの台直しは、台直しかんなを使って行っていきます。

台直しかんなはかんな台を直す専用の鉋!刃が垂直に入ってるのが特徴だよ!

台直しかんなは繊維に対して直角に削ります。

実は今回、僕は超凡ミスをしてるんだ……

台直しは刃を入れ、台直しの時に刃が当たらないくらいまで引っ込めて行います。

これは鉋の台は木製なので、かんな刃を入れた時に若干形が変わる為です。

今回刃が入ってない状態で台直しを行なっていますが、台直しは刃を入れて行いましょう。

次から気をつける!ごめんね!

台直しかんなの鉋屑は、粉のような状態が正解です。

なのでこのように詰まることもあるので、ちょこちょこ掃除しながらやりましょう。

ある程度削れたら確認していこう!

ばっちりだね!

かんなのスキとる量は仕上げ用、荒取り用など様々です。

ただ初めての台直しの場合、全体的に0.1〜0.2mmスキ取るとうまくいきます。

0.1mmとは、おおよそコピー用紙1枚分です。

台直しをして平らな場所にかんなを置き、コピー用紙が入ればちょうど良いです。

台直しの際は、数箇所確認するのがポイントです。

図のようにさしがねか定規を当て、確認していきましょう。

先ほどと同じように狂いを直していきましょう。

最後にかんな刃の出し方について少しだけ解説するよ!

かんな刃は台のお尻から見て、髪1本分出すのが良いとされています。

髪一本分ですのでうっすら見えるか見えないかくらいの、出し具合がちょうど良いです。

また裏座はかんな刃の先端から、0.5mmのところまで出すのがベストです。

0.5mmね!…て難しくない?

何度も試しながらやると良いよ!

裏座がベストな場所に行くと、綺麗で真っ直ぐな鉋屑が出るようになります。

出し過ぎると鉋屑が出なくなるよ!その時はかんな刃も1からやり直そう!

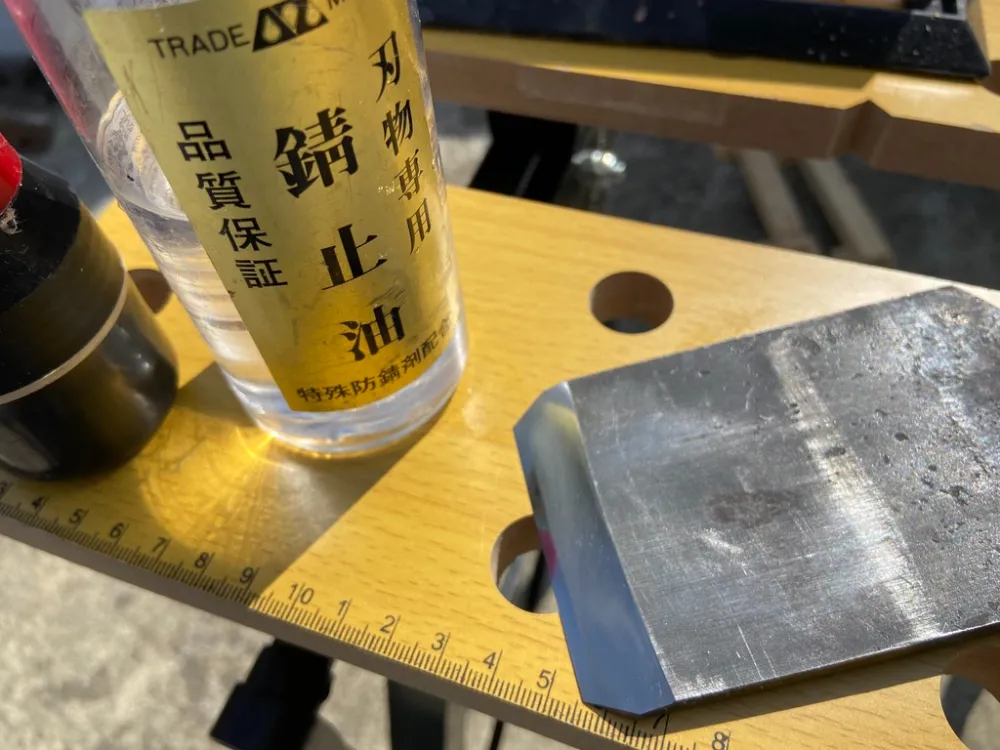

せっかく台直しをして、刃を研いだので保管方法も解説していきます。

かんな台とかんな刃には油を塗ると良いよ!

この刃物用の油を使う事で、刃の錆止めとかんな台の変形を抑えることができます。

また保管しておくとき場合は、使わなくなった軍手や靴下を刃が隠れるように被せておこう!

今回はかんなでうまく削れない原因3選と鉋の調整方法を解説しました!

どうかな?原因はわかったかな?

僕は鉋屑がうまく出せずにただひたすら、刃を研いでいたこともありました。

しかし振り返れば台直しがしっかりできていなかったのが原因でした。

ここまで読んでいただいたあなたの悩みが解決できれば嬉しいです!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

質問やコメントはお問い合わせまでお願い致します。

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房