当サイトにはプロモーションが含まれています

どうも!のこぎりうさぎです!

今回は100円均一の木材でスマホスタンドを作ります!

木工DIYで何作ろう……

最近木材高いんだよな……

こんなお悩みの方必見です!

まずはどんなスマホスタンドを作るのか見ていきましょう!

今回作るスマホスタンドがこちらです!

シンプルなデザインで、使いやすいスマホスタンドが作れます!

このスマホスタンドは2つのパーツで出来ているで、取り外してコンパクトにすることが出来ます。

ただしほぞ継ぎを使用しているので、少し難しめな中級者向きの作品になります。

すこし難しいですが自分だけのスマホスタンドが出来上がりますので、ぜひ挑戦してみてください!

もっと簡単なものを作ってみたい方は関連記事からどうぞ!

木工を始める前にほぞ継ぎとはなんなのか解説していきます。

ほぞ継ぎとは2つの木材を接合する継手の一種です。

ほぞと呼ばれる突起とほぞが収まるほぞ穴で構成されています。

今回の作品も同様に穴が空いた板と、穴に入る部材で構成されています。

ほぞ継ぎはほぞ穴が貫通しているタイプと、貫通していないタイプがあります。

それでは実際にスマホスタンドを作っていきましょう!

設計図を書くところから、完成まで順番に解説していきます。

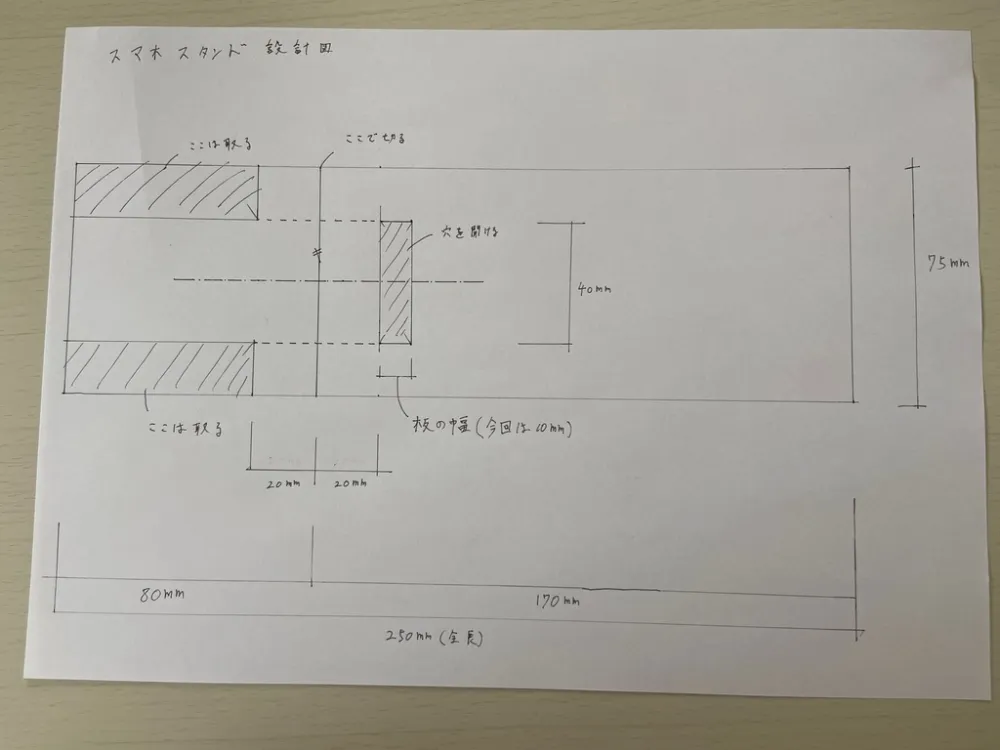

設計図を書く

今回はこんな感じで設計図を書いてみました!

設計図はすべてミリ単位で記入しています。

この設計図に乗っ取り、今回は解説していきます!

サイズなど寸法は自由に決めていただいて大丈夫です。

スマホにあったサイズで寸法を決めよう!

特にサイズにこだわりが無ければ同じ設計図で作ってみましょう!

ちなみに僕のスマホはiPhone11です。幅はスマホよりも少し小さめに作り、電源ボタンや音量調節ボタンが押しやすいように設計しました!

それと今回は一枚の板で作ろうと考えているので、一枚を切り離して2つのパーツになるように設計しています!

必要なものを揃える

設計図ができたら必要なものを揃えていきましょう!

ざっとリストはこんな感じです!

- 木材「桧(ヒノキ)」(300×100×10)

- のこぎり

- さしがね

- 鑿(ノミ)9mm、24mm

- 玄翁(ゲンノウ)

- サンドペーパー#180、#400

- 塗料 オイルフィニッシュ(塗装仕上げする場合)

- ウエス、雑巾(塗装仕上げする場合)

- インパクトドライバー、ドライバードリル(あると便利)

- ドリルビット(あると便利)

主役の木材ですね!今回は100円均一のセリアで購入しました!

サイズは「300×100×10」で、木材は「桧(ヒノキ)」です!

100均の木材ですが、意外に香りが良くて気に入ってます!

木材を選ぶ時は節の位置に注意しよう!

節は硬いので、ほぞ穴を開ける位置などにあると厄介です。

出来るだけ節がないものを選ぶか、端のほうにあって取り除けるものを選びましょう!

今回は横引きだけではなく、縦引きも使用して加工するので両刃のこぎりがおすすめです!

ゼットソーをお持ちの方は、265Ⅲというのこぎりもおすすめです!

265Ⅲは横引きはもちろん、縦引き、斜め引きと切断方向を選ばないのこぎりなのでのこぎりで迷ったらこれを選べば間違いなしですね!

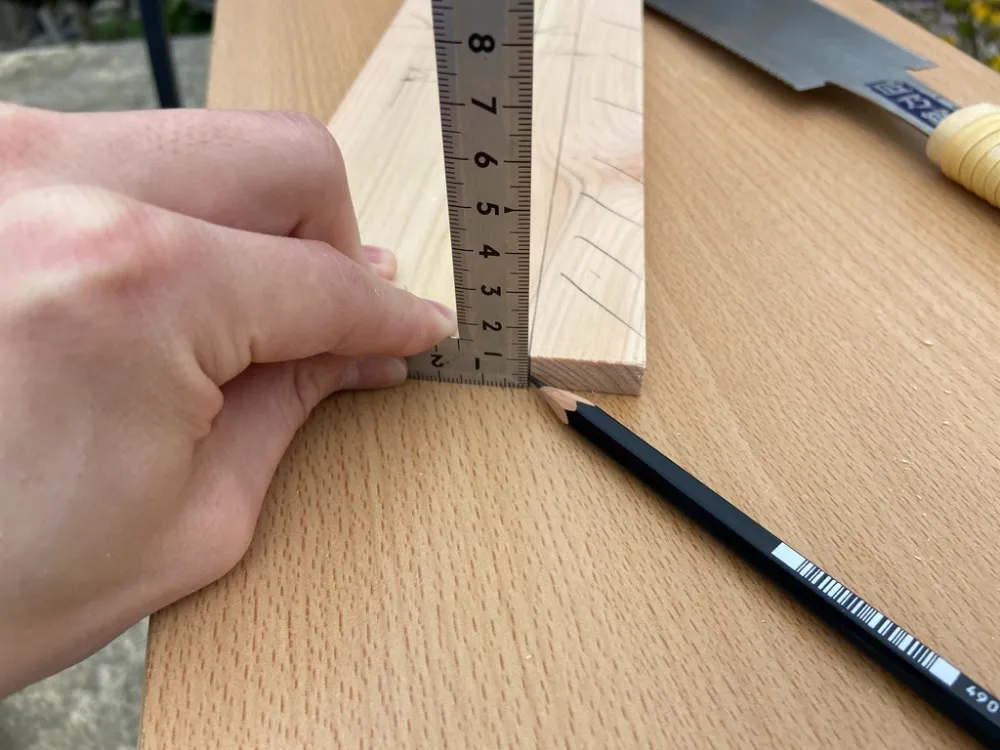

木材に直角に線を出すときなどに使う、L型の工具です。木工には必須の工具ですね!

さしがねは1本持っているだけで、色々な使い方をすることが出来ます。

ちなみに今回の設計図はさしがねだけで書いてます!

さしがねについて詳しく知りたい方はこちらからどうぞ!

鑿は木材に穴を掘ったりするときに使う工具です!

今回は追入れ鑿(おいいれのみ)の9mm(3分鑿)、24mm(8分鑿)の2種類を使って加工していきます。

追い入れ鑿とは標準的な造作用鑿のことです。

玄翁(げんのう)は釘を打つ時に使う工具ですが、今回はのみを叩く時に使用します。

のみはかつらを叩いて木材を掘っていきます。

かつらとは刃の反対側の金属のリングがついている部分のことです。

木材の木肌を整えるために使用します。

今回は#180と#400のサンドペーパーを使います!

ちなみにサンドペーパーは略して「ペーパー」と呼ぶよ!

ドライバードリルをお持ちの方は、そちらでも問題ありません。

ほぞ穴を掘る時にドリルビットで穴を開ける時に使用します。

なくても掘れますが、あった方が便利です!

今回はインパクトドライバーを使用して加工しています!

木工で使うドリルビットは「木工錐」とも呼ばれます。

インパクトドライバーやドライバードリルに付けて穴を掘ります。

今回は穴の幅が「10mm」なので、7mmくらいのドリルがあると便利です!

僕は7mmのドリルは持っていないので3.5mmのドリルで何度も穴を開けて加工しています。

塗料は「オイルフィニッシュ」がおすすめです!

今回は手持ちの水性オイルフィニッシュで塗装しましたが、まだお持ちでないなら「ワトコオイル」がおすすめです!

塗装するなら刷毛やウエスも必要になるので一緒に準備しましょう。

塗装をしない方は塗料は必要ありません。

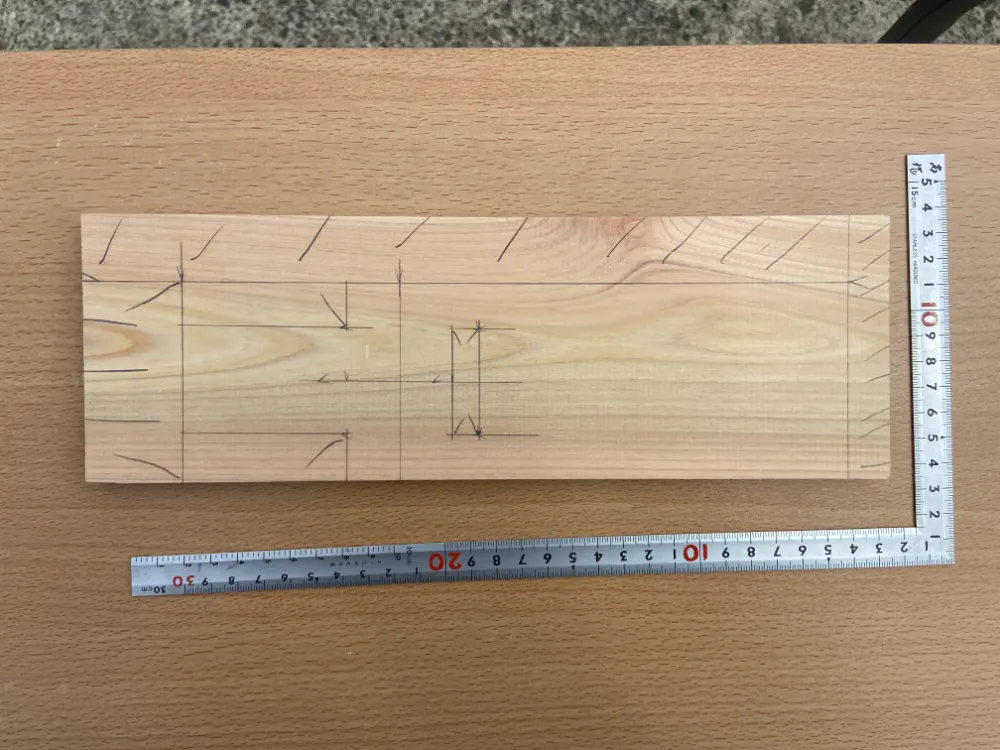

墨付けをする

準備ができたら墨付けをしてきましょう!

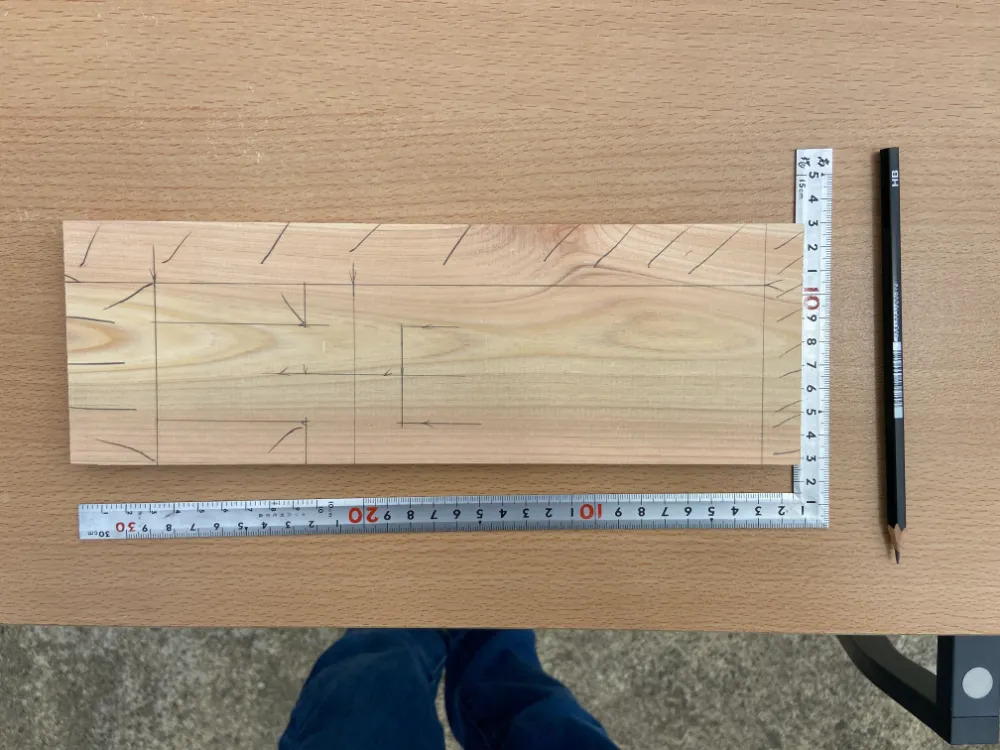

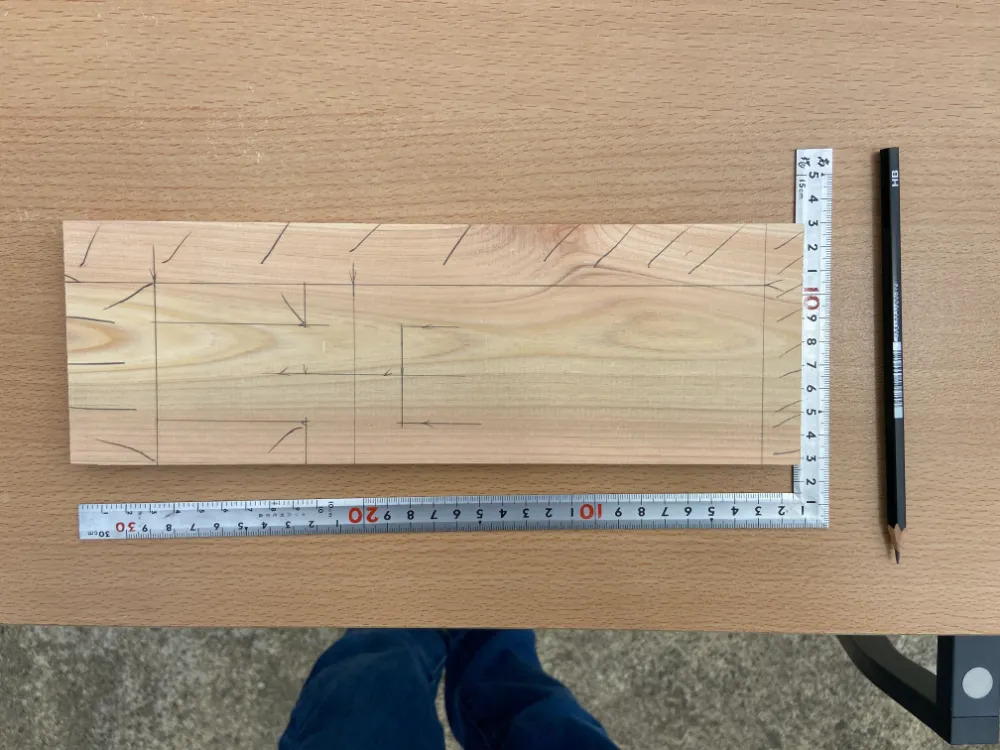

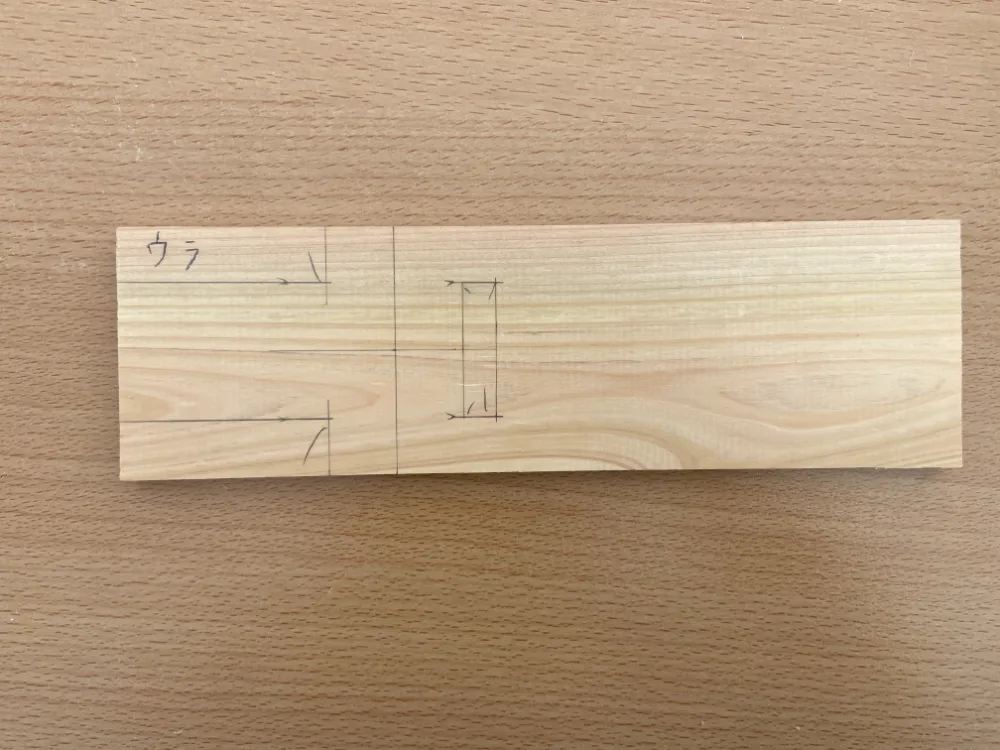

写真が墨付け完了後の写真です!

このように墨付けができるように順番に解説していきます!

墨付けとは木材を加工する時に、基準になる線を出していくことだよ!

墨付けを上手に行うコツは「優しく線や点を出すこと」です。

強く線を書いてしまうとあとで線を消すのが大変ですし、消えなくなってしまうこともあります。

それと出来るだけ尖った鉛筆で、細い線を書くようにするとキレイな墨付けが出来ます!

今回は写真で見えやすく太い線で書いてますが、もっと細い線で描くのが理想です!

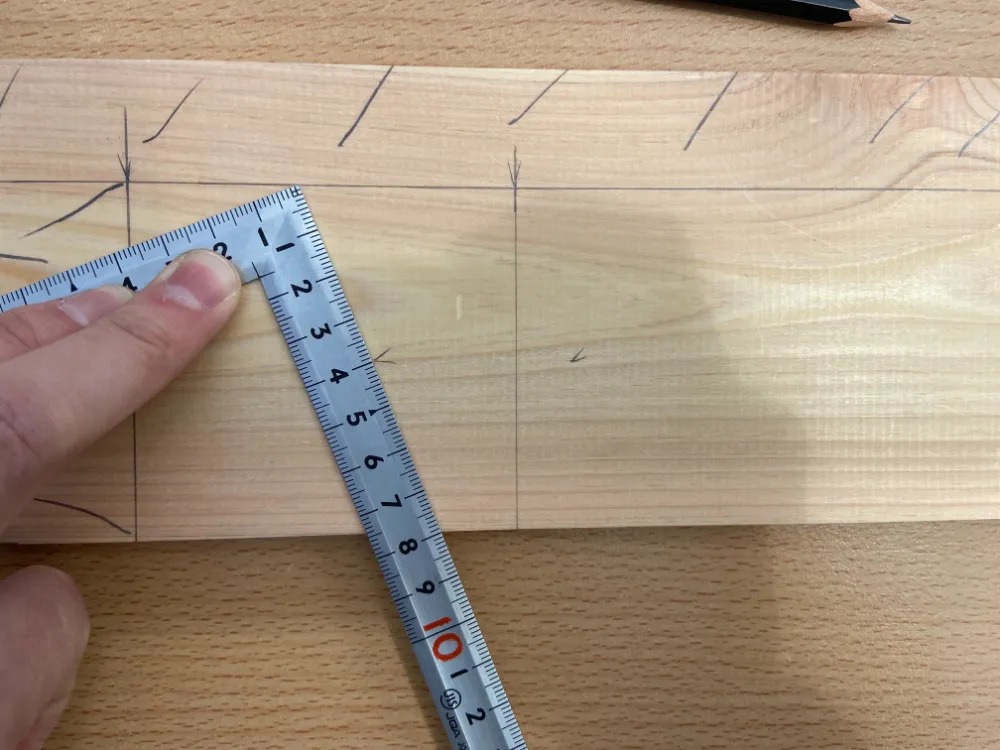

さっそくさしがねと鉛筆を使って墨付けをやってみよう!

まず材料に余裕があったので、端切りの線を書きました。

15mm端から離れたところに線を書きました。

ちなみに端切りとは、木材の端は曲がっていたり汚れていたりするので端を切り落とすことを言います。

100均で売られている木材は比較的端が直角になっていることが多く、汚れていることもないので切らなくても大丈夫です。

端切りと書いて、ハナギリと読むよ!

次に作品の幅の線を書いていきましょう!

設計で75mmの幅にするようにしたので、その線を書いていきます!

写真だと「90」に点を打ってるよ!

間違ってるからちゃんと直して!

チョンチョンっていっぱい書いてあるけど何のために書いたの?

「90」は間違ってないんだ!詳しく解説していくよ!

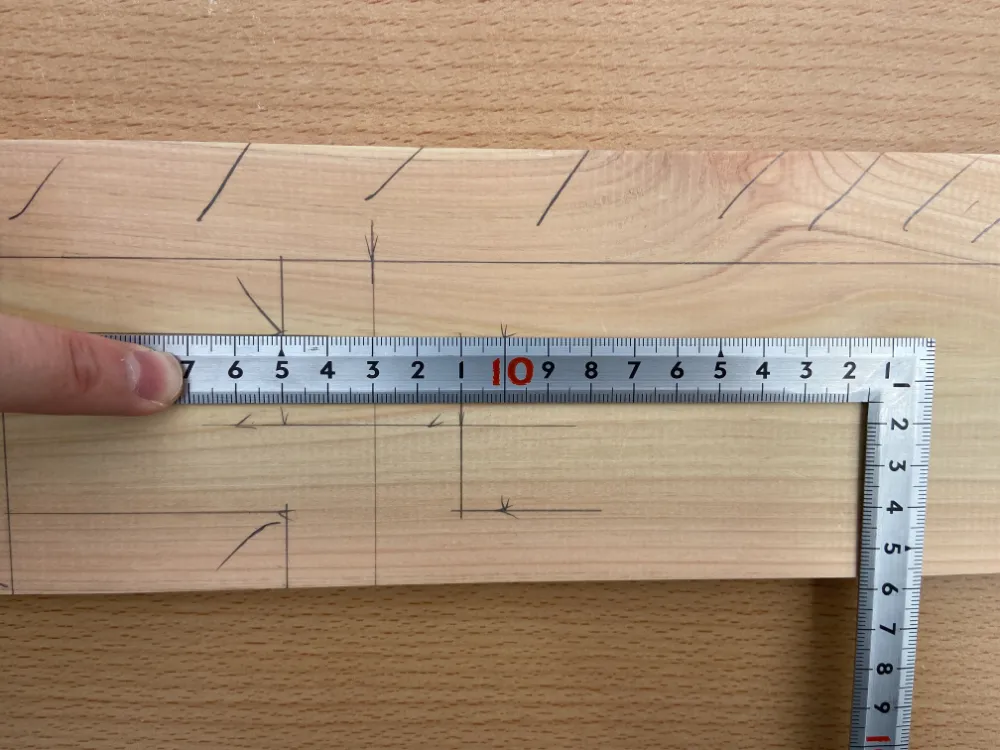

ちょっと見えずらいですが、写真では90に点を出していますね。これにはちゃんと理由があるんです。

さしがねの幅は15mmで(例外に20mmもあります)、さしがねは木材に引っ掛けることで直角を出すことができます。

木材に引っ掛けて75mmを出すときは「15+75」の値に点を打つことで、ズレることなく正確な点を出すことが出来るんです!

「チョンチョン」と沢山書いてある理由は、「ここは不要な部分で切り落としますよ」という意味になります。

ちなみに沢山書く必要はないよ!

間違え防止の為に沢山書いてるんだ!

この方法で端切りの線の下側にも点を出し、線で結んでいきます。

このように線が書けたらSTEP1は完了です!

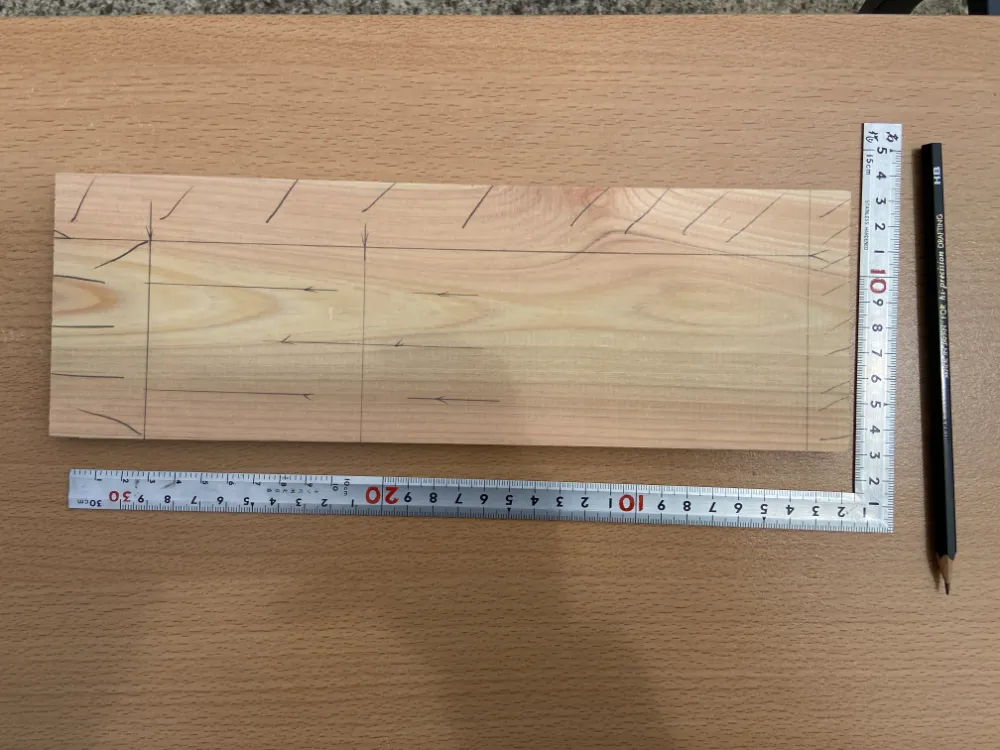

さしがねを端切りの線に合わせて、「170、250」に点を出していきます。

写真では「250」は出して無いですが、この時点で出しておいた方が楽です!

点が出せたらさしがねで線を書いていきましょう!

先ほど出した「170、250」の点に合わせて線が書けたら、STEP2は完了です!

この作品は中心が重要になります。

材料の中心のことを芯と呼び、材料の中心の墨を芯墨(しんずみ)といいます。

今回の材料は75mmなので、端から37.5mmのところに点を出せばOKです!

37.5って難しくない?さしがねの目盛にないよ?!

大丈夫!簡単に芯を出す方法があるよ!

今回は写真のように芯を出します。さしがねで使用する幅の両端に「0と80」を合わせます。

合わせたら「40」のところに点を打つと芯を出すことができます。

実際に測ってみると75の半分の37.5になっていると思います。

これを写真の位置と、「170」の線より数センチ上の部分の2ヶ所の点を出しましょう。

点が出せたら点と点を繋いで芯墨が出せました!

芯墨が出せたらSTEP3は完了です!

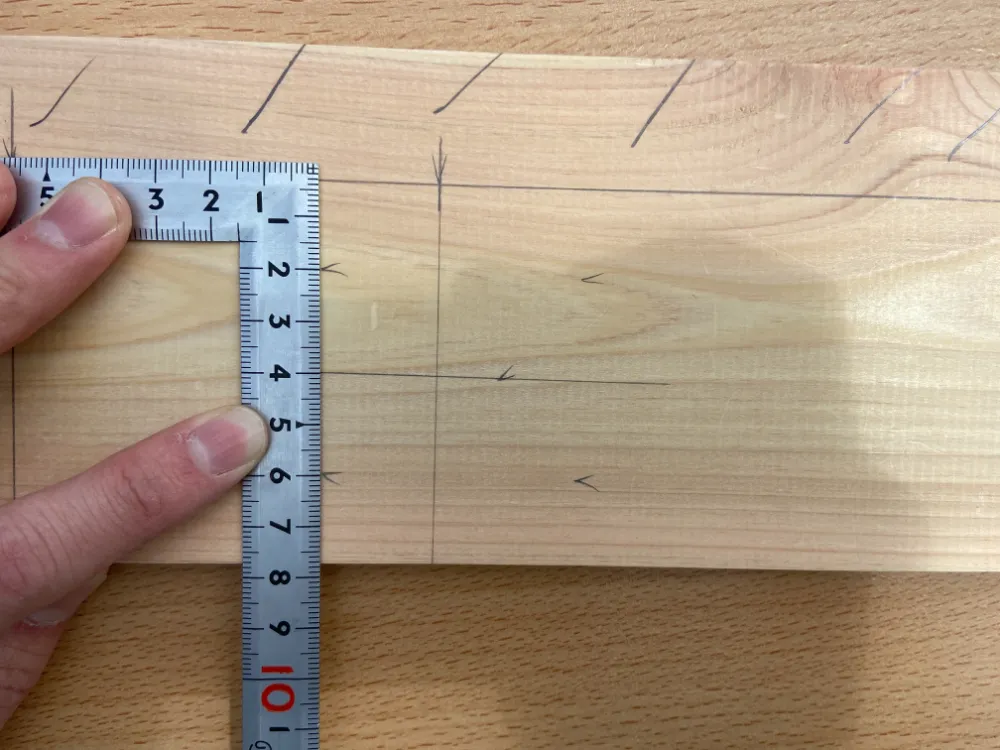

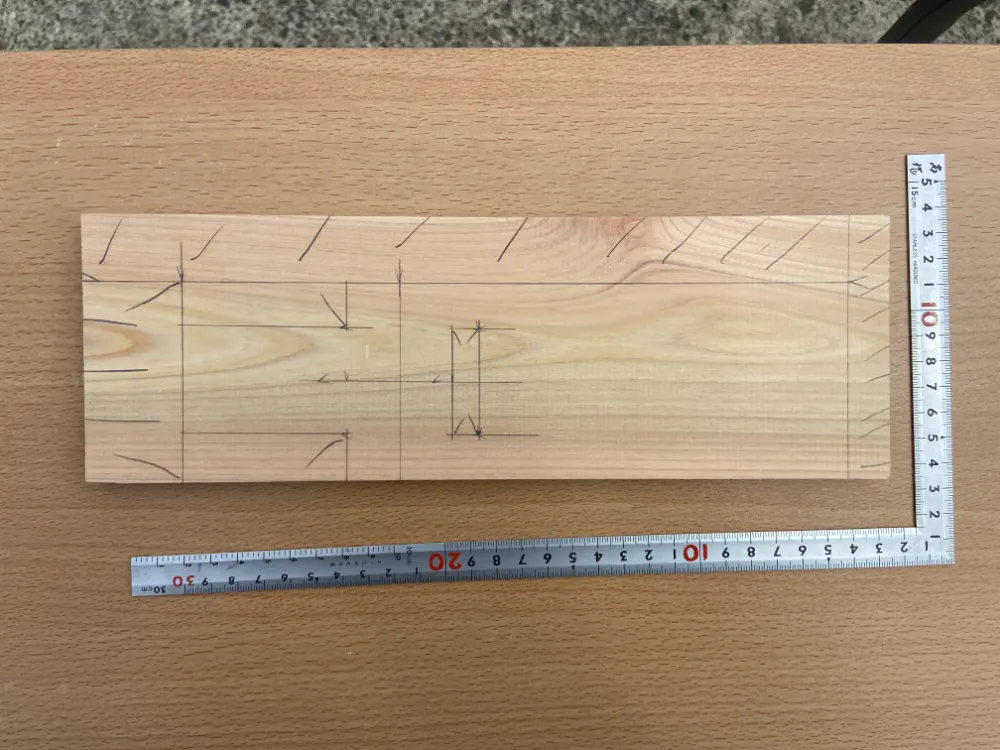

STEP4ではこのように線が書けたら完成になります!

まずはほぞとほぞ穴の幅から出していきましょう!

今回ほぞとほぞ穴の幅は40mmです。

幅の出し方は芯墨を中心に「20ずつ振り分け」をすれば「40」になります!

芯墨に「20」を合わせないで「40」を合わせているのはなんで?

芯墨に「40」を合わせているのはズレを防止する為です。

「20」を合わせて「0と40」に点を出すことで、出すことも出来ます。

しかし「0」に点を出すことで、1mmくらいのズレが出るんです。

1mmって後々大きなズレになるので、「40」を中心に「20と60」に点を出すことでズレが防止できます。

振り分けられればなんでも大丈夫!例えば30を中心に10と50とかね!

点が出せたら写真のように繋げていきましょう!

ここまで出来たらSTEP4は完了です!

「170」を中心に「20振り分け」の点を出しましょう。

今回の点は一箇所に出せば大丈夫です。

さっきと同じ方法で振り分けてね!

20の点をさしがねで線にしましょう!

さしがねを木材に引っ掛けて、写真のように線を書きます。

今回は板の厚みが10mmなので、先ほど出した線から「10」ところに点を出しましょう!

この点を線にすると四角形ができると思います。

チョンチョンを書いたら、これで墨付け完了です!

墨付けが出来たら、木材を加工していこう!

加工する

墨付けが出来たら、木材を加工していきましょう!

のこぎりや鑿を使うので、怪我をしないように気をつけながら作業しましょう。

まずは横引き用のこぎりで両端をカットしていきましょう。

カットできたら写真のように墨を足しましょう。

墨が出せたら縦引き用のこぎりで、長い方をカットしていきましょう!

両刃のこぎりで加工をする方は、のこぎり刃が少なく付いている方が縦引き用です。

写真のように3面が切れたらSTEP1は完了です!

加工をしやすくする為に、裏面にも墨を写していきましょう!

表は初めて墨付けしたので、時間がかかったかと思います。

裏面をやる時1度やっているのでスムーズに墨付けができると思います!

裏面の墨付けが終わったら表か裏かわかるように、切り取るところに「ウラ」と書いておくとわかりやすいですよ!

これでSTEP2は完了です!

今回の作品で一番難しい加工をしていきます。

ほぞ穴を開けていきましょう!

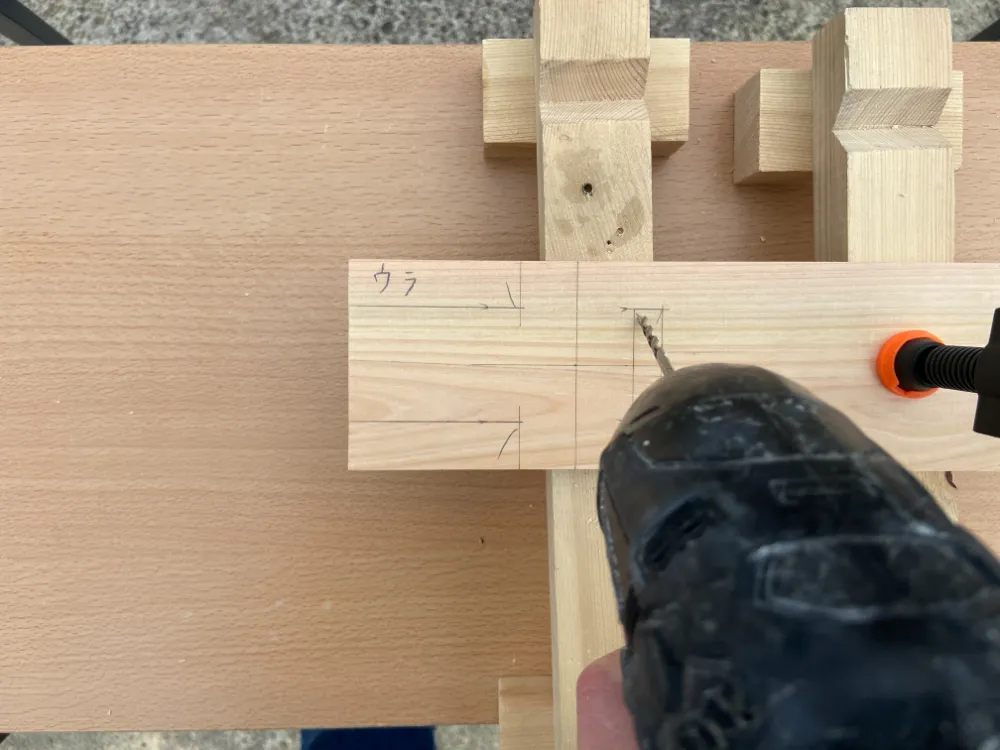

ここでインパクトドライバーがある方は使用します!

写真のようにドリルで穴を開けていきます。

この時必ず、片方から貫通させないようにしてください!

表から穴を開けたら大体半分くらいのところで、止めるようにします。

片方から貫通させてはいけないのはなんで?

ドリルが斜めになっているかもしれないし、貫通させると裏が剥れちゃうんだ。

斜めのまま貫通してしまうと、反対側には空いてほしく無い所に穴が出来てしまいます。

貫通させる時は、反対側から貫通させるようにしましょう!

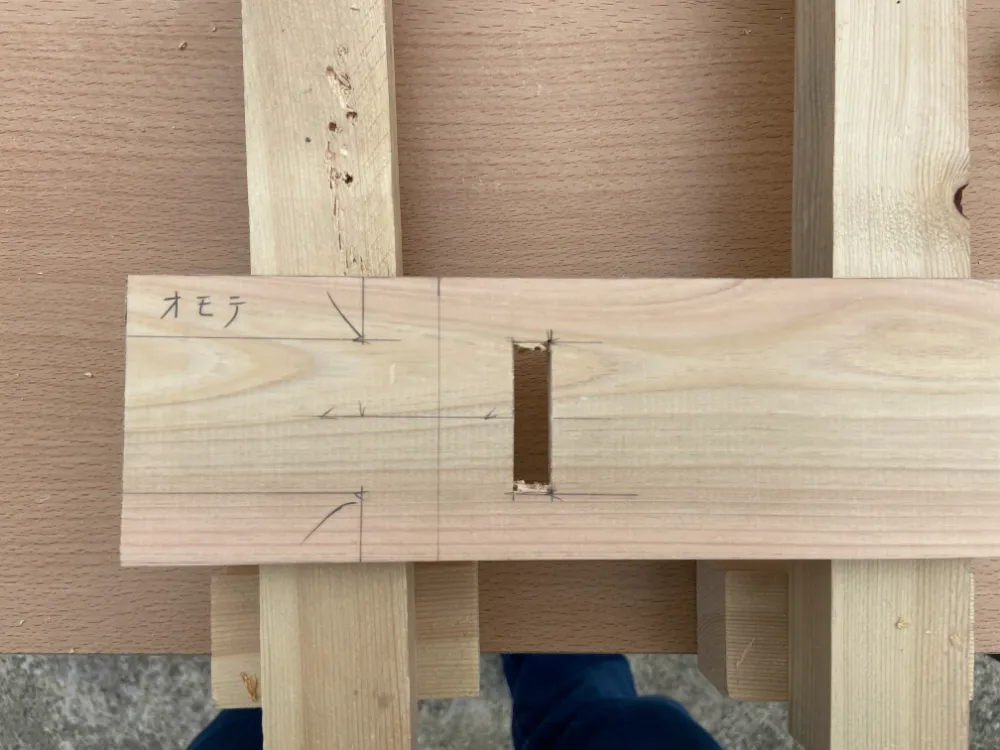

貫通したら鑿で穴を掘っていきます!

9mmの鑿で何度も木材を断ち切るように叩いていきましょう!

そうすると木材がボロボロになり、だんだん穴が空いてきます。

キレイに作るコツは、最初は内側だけを掘ることです。

写真のようの穴の開け初めは、線から離れたところを掘っていきます。

そして写真のように木目に対して直角の方向をキレイに整えます。

最後に木目方向を整えてほぞ穴完成です!

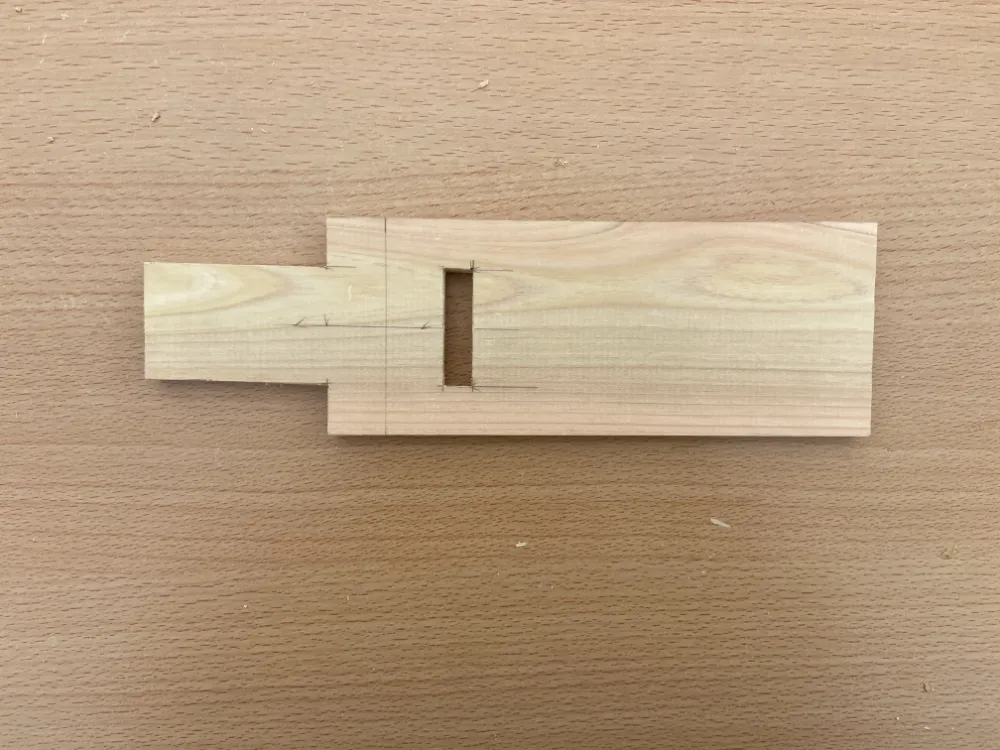

ほぞ穴ができたらほぞを作っていきましょう!

ちなみにほぞ穴をキレイに開けてしまえば、ここからはそこまで難しくありません!

まず写真のように加工しましょう!

この後に切り離しますが、切り離してしまうと加工しにくなるので先に加工しておきましょう!

写真のように切り離すことができたらSTEP4は完了です!

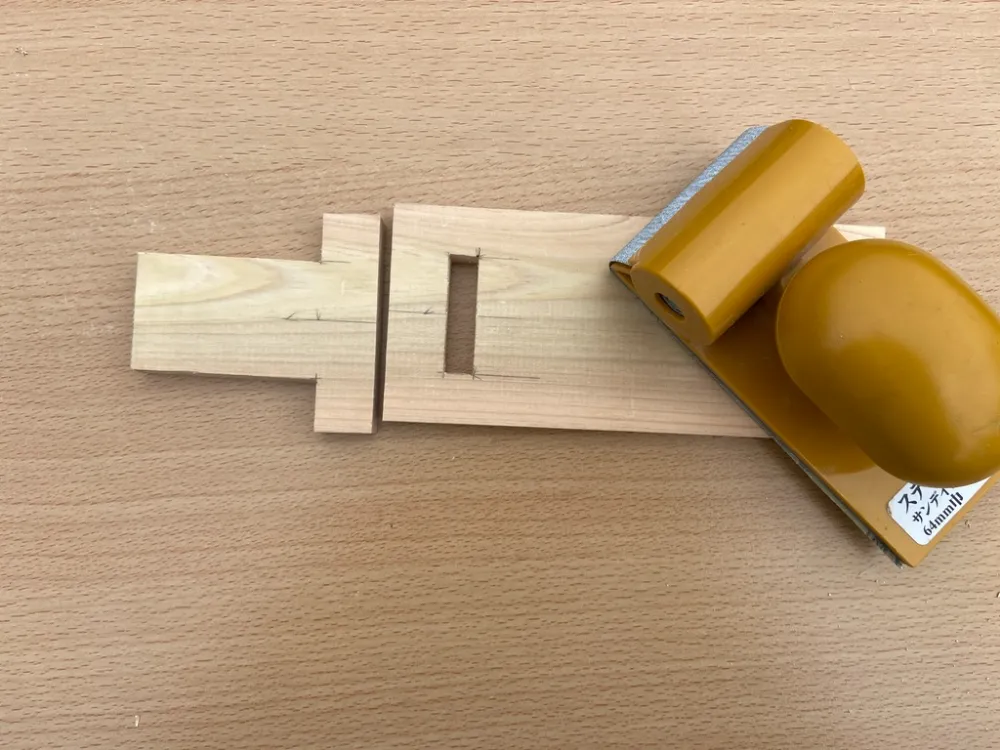

サンドペーパーで仕上げて完成です!

ちなみにサンドペーパーで仕上げる時は、木目に沿って擦るようにしましょう!

木目に沿って擦らないと傷のようになってしまうよ!

仕上がったら組み立てみましょう!

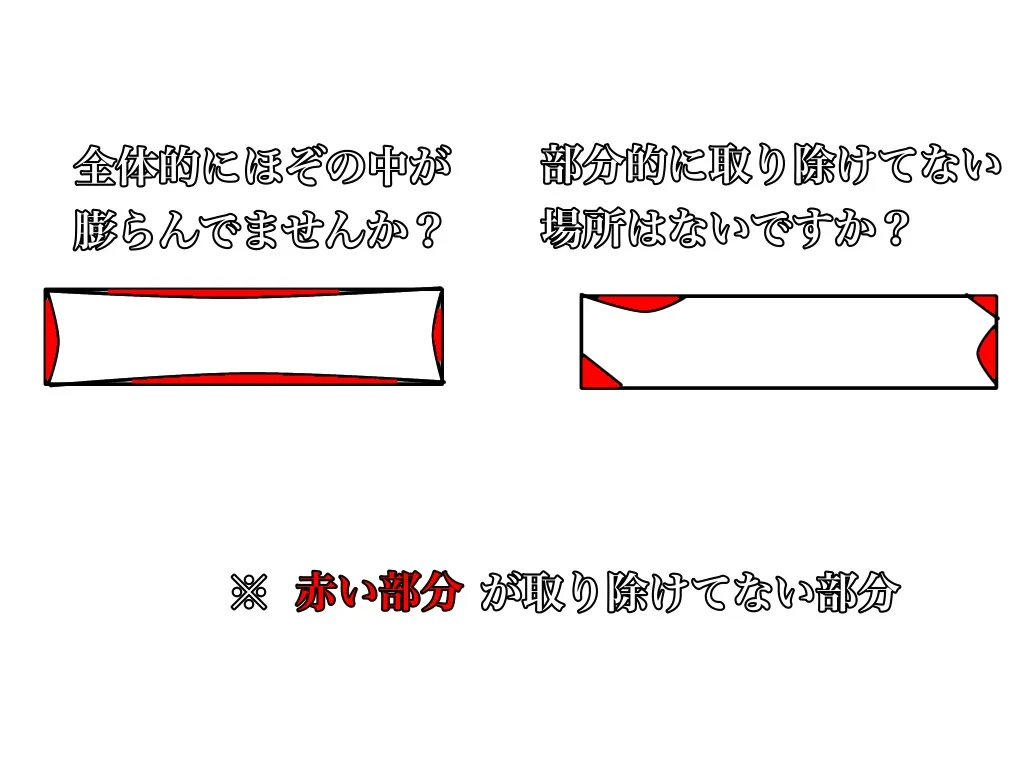

きつくて入らない時はほぞ穴の内側がしっかり掘れていないかもしれません。

イラストの赤い部分のように少しでも取り除けていない部分があると組み立られません。

キレイに取り切れていても入らない時は、差し込む方のパーツをよくペーパーで擦りましょう!

ほぞの部分が厚みが薄くなることで、入り易くなりますよ!

取り外せるくらいスルッと入れば完成です!

塗装する

ここからは完成したスマホスタンドに塗装をしていきましょう!

今回は「水性オイルフィニッシュ」を使って塗装していきます!

塗装方法はウエスや雑巾に塗料を含ませ、擦るように塗装していきます。

この方法は手軽にできますし、片付けも簡単です!

満遍なく塗装できたら塗装完了!

ちなみに塗料は木の質感を活かせる「オイルフィニッシュ」がおすすめです!

今回は水性のものを使用しましたが、油性の「ワトコオイル」がおすすめです!

今回は100円均一の木材で、スマホスタンドの作り方を紹介しました!

木材は作り方は同じでも、木材は1つとして同じものはありません。

自分だけのオリジナルのスマホスタンドになります!

それに100円均一の木材なので再チャレンジも容易ですね!

初めて作るものは少しうまくいかなくても、2つ目はもっといいものを作ることが出来ますよ!

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

のこぎりうさぎ工房

のこぎりうさぎ工房